この記事は以下のURLに移動しました。

https://drtaira.hatenablog.com/entry/2020/08/19/204314

はじめに

米国の研究チームによる興味深い論文が、2020年8月13日、電子出版されました [1]。どこが興味深いかと言うと、新型コロナウイルスSARS-CoV-2のエンベロープのタンパク質が結核菌やらい菌の仲間であるマイコバクテリア(mycobacteria)の抗原タンパク質と構造的に似ているというのです。具体的には、エンベロープタンパクの一部と、マイコバクテリアのLytRというタンパク質と相同性があるというものです。 そして、論文タイトルにもあるように、BCG(Bacillus Calmette-Guerin)ワクチンによってSARS-CoV-2に対する免疫を付与するかもしれないとしています。

COVID-19の流行において大きな話題になっていることの一つが、欧米諸国と日本を含む東アジアの諸国との間で、感染者数と死者数において大きな開きがあるということです。あまりにも差があるために、欧米と東アジアを分ける何らかの大きな要因(山中伸弥教授が言うファクターX)があるのではないかという作業仮説が立てられ、世界中でその解明のための研究が行われています(関連ブログ: 日本の新型コロナの死亡率は低い?、COVID-19を巡るアジアと欧米を分ける謎の要因と日本の対策の評価)。

そして、ファクターXの候補の一つと挙げられているのが、BCGワクチンの接種です(→BCG接種が新型コロナウイルス感染抑制に効く?)。いくつかの既出論文は、BCG接種を行なっている国々とそうでない国々との間で、感染者数や死者数に有意な差があることを示しています。

このブログでは、さらにBCG説の追い風になるような、この米国の研究チームの論文について解説したいと思います。

1. マイコバクテリアの特徴

本論に入る前に予備知識として、マイコバクテリアの特徴について説明したいと思います。マイコバクテリアは、Mycobacterium属に包括される細菌種を総称する言葉です。系統的には、放線菌の仲間といっしょにアクチノバクテリア門に属し、グラム染色という染色法で陽性(青紫)反応を示す表現型で特徴づけられます。グラム染色陽性のもう一つの系統としてはファーミクテス門があり、枯草菌(Bacillus subtilis)、乳酸桿菌(Lactobacillus)、黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)などが含まれます。

細菌の細胞壁はペプチドググリカンで構成されていますが、グラム染色陰性菌と陽性菌とではペプチドグリカン層の厚みも含めて構造が異なります(図1)。グラム染色陽性菌の細胞壁はテイコ(タイコ)酸と呼ばれる陰イオン性ポリマーで修飾されています。この物質は、ホスホジエステル結合を介してして連なった、グリセロールリン酸またはリビトールリン酸からなる重合体です。

図1. グラム染色陰性菌と陽性菌の細胞表層の構造(膜結合・貫通のさまざまなタンパク質のイメージを含む).

グラム染色性陽性細菌の細胞壁合成に重要な役割を果たしているのが、 LCPファミリーと呼ばれるタンパク質の一群です [2]。これらは、テイコ酸の細胞壁と細胞膜を繋ぐ役目をする膜貫通タンパク質です(図2)。今回の論文で出てくるタンパク質LytRはこのファミリーの一つで、LCPタンパクのC末端部分のドメインを構成していますが、機能はまだ十分に解明されていません。

図2. LcpA-LytR_C末端ドメインおよびLcpBの構造の概要(文献[2]から転載).

マイコバクテリアの細胞壁の表面には、また、ミコール酸と呼ばれる脂質(炭素数が60個から90個のロウ様物質)が多量に存在します。したがって、グラム染色を行なう際、加温しない限り染まりにくいという性質があります。

そして一旦染色されると容易に脱色されないという性質を有します。たとえば、チール・ネールゼン染色(石炭酸フクシン染色、塩酸アルコール脱色、メチレンブルーでの後染色)を行なうと、細胞が赤紫に染まりますが、これは強力な脱色剤である塩酸アルコールで処理しても安定しています。この染色法を抗酸性染色(acid-fast stain)と言います。なお、今回紹介する論文では、本法をacid-fast bacillus (AFB)染色と呼んでいます。

AFB染色で陽性反応を示す細菌は抗酸菌(acid-fast bacteria)と呼ばれますが、これはマイコバクテリアだけではなく、アクチノバクテリア門に属するいくつかの菌属も含まれます。

2. 抗酸性染色と免疫染色

今回の研究では、古典的な微生物学的染色法であるAFB染色と免疫組織化学法を併用するという簡単なアプローチを用いて、マイコバクテリア細胞上におけるSARS-CoV-2との相同性タンパク質の存在を証明しています。用いた技法は染色のみであり、あとはデータベースから得られるタンパク質のアミノ酸配列について、BLASTP解析を行なっているだけです。

研究チームは、結核菌やらい菌を含むマイコバクテリア4種のいずれかに感染した組織のフォルマリン固定パラフィン包埋標本11サンプルを材料として用いました。また6サンプルについては、微生物数が非常に少なく、PCRでマイコバクテリア感染を確認しています。これらのサンプルはすべて2018年以前に採取されたものであり、SARS-CoV-2の感染はないと考えられるものです。

用いた組織標本サンプルは、微生物細胞が認められる限りAFB染色で陽性でした。図2に、供試組織のAFB染色とSARS-CoV-2タンパクの抗体を用いた免疫染色の結果を示します。組織標本を免疫染色した場合、エンベロープタンパクを標的とする抗体反応では強いシグナルが認められました(図2B、染色剤はDAB [ジアミノベンジジン])。一方、膜タンパクやスパイクタンパクを標的とする反応では、シグナルは見られませんでした(図2C, D)。

組織標本のエンベロープタンパクを標的染色と同様な結果は、Mycobacterium avium-avium-intracellulareについても得られました(図2E)。また、このような染色シグナルは、ほかのグラム染色陽性菌(枯草菌、乳酸桿菌、黄色ブドウ球菌)やグラム染色陰性菌(大腸菌)では得られないことを確認しました(図2F)。

そしてAFB染色とエンベロープ標的(図2G)あるいはスパイクタンパク標的(図2H)免疫染色の2重染色を行なった場合においても、AFBのシグナルとエンベロープ染色シグナルが同じ部位に得られることを確かめました。

図2. マイコバクテリア感染組織標本のAFB染色およびSARS-CoV-2のエンベロープ、膜タンパク、スパイクタンパクを標的とする免疫染色(文献[1]からの転載図に加筆).

これらの結果は、マイコバクテリア細胞の表層に、SARS-CoV-2のエンベロープタンパクと同じような抗原になる物質があることを示唆するものです。

研究チームは、発色剤をDABからFast Redに替えた免疫染色でも、抗酸性桿菌と同様な位置にエンベロープタンパクの反応シグナルが出ることを確かめています。さらに、マイコバクテリアがほとんど認められない感染組織標本に対してFast Red免疫染色を試み、わずかなシグナルが出ることを認めています。

3. タンパク質の一次構造の相同性

それでは、SARS-CoV-2のエンベロープタンパクと相同的と思われるマイコバクテリアのタンパク質は何か?ということになります。そこで研究チームは、データベース上にあるウイルスとマイコバクテリアのBLASTP相同性解析を行ないました。

その結果、相同的なタンパク質として、LytR_C-terminal domain-containing proteinとして知られる、ツベルクリン様タンパク質がヒットしました。このタンパク質は、12アミノ酸残基においてSARS-CoV-2エンベロープタンパクと相同性がありました(図2)。

図2. SARS-CoV-2のエンベロープタンパクとマイコバクテリアLytR_C-terminal domain-containing proteinのアミノ酸配列の多重アライメント(*印は完全一致部位、文献[1]からの転載図に加筆).

研究チームは、LytR_C末端ドメインはマイコバクテリア以外のグラム染色陽性菌にはほとんど見られず、相同性を示すタンパク質も見当たらないと言っています。そして抗原抗体反応においては、5アミノ酸残基の相同性があれば成立するということを挙げて、今回のSARS-CoV-2エンベロープ標的の抗体反応がマイコバクテリアで起こった事実を説明しています。

しかし上述したように、LytR_C末端ドメイン自身は、マイコバクテリア以外のアクチノバクテリア門の菌種にもたくさん存在しますし、ファーミクテス門の枯草菌にも見られます。とはいえ、私自身もBLASTP解析を行なってみたところ、SARS-CoV-2のエンベロープタンパクに高い相同性を示すLytRタンパク質は、マイコバクテリア以外には見つけることができませんでした。

3. BCGワクチンの有効性と今後

BCGワクチンによるSARS-CoV-2への免疫付与については、すでに「訓練免疫」という自然免疫強化の観点からその有効性が指摘されています [3]。今回の論文でも、これらのBCG説の根拠になる既出論文を挙げて考察していますが、抗原となり得る相同タンパクを見つけたということであれば、むしろ獲得免疫の話ということになるでしょう。得られた情報が限定されているため、論文ではそれほど突っ込んだ考察にはなっていません。とはいえ、結論として研究チームは、BCGワクチンは、ウイルス感染に必要なタンパク質に対する適応免疫応答を誘導し、SARS-CoV-2感染を防ぐさまざまな免疫を付与すると述べています。

今回の研究は基本的に染色技術だけに頼って得られたデータであるため、情報が限定的であり、BCGの有効性を論じるためには不確かな点も数多くあります。あくまでも相同性タンパクが見つかったという以上のものではありません。課題として、LytRタンパクとエンベロープタンパクの詳細な比較構造解析や機能解析が必要であり、BCG(あるいはLytRタンパク)とSARS-CoV-2のエンベロープタンパクが、同じような免疫応答をもたらすのか、ということを確かめる必要があるでしょう。

また、COVID-19流行に対するBCGワクチンの効果としては、ワクチン株の違いが重要ではないかという指摘があります [4]。しかし、今回の米国チームの研究結果からは、LytR_Cドメインは調べたマイコバクテリア菌種のすべてに保存されており、株による効果の違いを支持するような結果は得られていません。

さらに、日本においてはほとんどすべての国民が、ツベルクリン反応陽性かBCG接種で推定される免疫獲得者と考えられますが、それでも、COVID-19を発症する人がいて、かつ少ないとはいえかなりの死亡者が出ている現状はどのように考えたらいいかという問題もあります。一方で、20歳以下では極端に感染者が少ないという事実もあって、ワクチン接種がやはり効果があるのかという期待感もあります。

少なくとも今回の米国チームによる研究で、BCG説に有利な知見が一つ増えたということは言えますが、決定的とは言うには時期尚早でしょう。

現在、世界中でSARS-CoV-2のワクチン開発がしのぎを削っていますが、スパイクタンパクの遺伝子を標的とするmRNA、DNAワクチン(アデノウイルスベクターワクチン)が主体になっています。もしBCGワクチンが有効となれば、ワクチン開発競争に大きな一石を投じることになるでしょう。

おわりに

このブログでも3月の時点で、マイコバクテリアとSARS-CoV-2の相同性タンパクの探索を行なってみては?ということを書きました(→BCG接種が新型コロナウイルス感染抑制に効く?)。それが今回の研究で早くも実践されたということが言えます。

AFB染色も免疫組織化学染色もBLAST解析も、大学の卒研生レベルで行なえる簡単な技法であり、誰でも思いつくアイデアです。このような簡単なアプローチでも、インパクトのある結果を出せるということを、今回の論文であらためて感じました。

もっともこの研究は、マイコバクテリア感染の標本が保存され入手可能であったこと、免疫染色用のSARS-CoV-2の抗体が試薬として手に入ることで初めて可能となったわけです。その時点で、アイデアをいかに早く生かし、研究に着手するかということが重要だということでしょうね。

研究の着想、スピードという点でまたしても米国の力を見せつけられました。日本の研究も健闘を期待したいところです。

引用文献・記事

[1] Nuovo, G. et al.: Strong homology between SARS-CoV-2 envelope protein and a Mycobacterium sp. antigen allows rapid diagnosis of mycobacterial infections and may provide specific anti-SARS-CoV-2 immunity via the BCG vaccine. Annal. Diagnostic Pathol. 48, October 2020, 151600. https://doi.org/10.1016/j.anndiagpath.2020.151600

[2] Baumgart, M. et al.: Impact of LytR-CpsA-Psr proteins on cell wall biosynthesis in Corynebacterium glutamicum. J. Bacteriol. 198, 3045–3059 (2016). https://jb.asm.org/content/198/22/3045

[3] O’Neill LAJ, Netea MG. BCG-induced trained immunity: can it offer protectionagainst COVID-19? Nat. Rev. Immunol. 2020. https://doi.org/10.1038/s41577-020-0337-y.

[4] Miyasaka, M. Is BCG vaccination causally related to reduced COVID-19

mortality? EMBO Mol. Med. May 7, 2020. https://www.embopress.org/doi/abs/10.15252/emmm.202012661

引用した拙著ブログ記事

2020年5月18日 COVID-19を巡るアジアと欧米を分ける謎の要因と日本の対策の評価

2020年5月13日 日本の新型コロナの死亡率は低い?

2020年3月29日 BCG接種が新型コロナウイルス感染抑制に効く?

カテゴリー:感染症とCOVID-19

カテゴリー:微生物の話

はじめに

先日、韓国の研究チームによる「SARS-CoV-2の無症候性感染者と発症者のウイルス保持量はあまり変わらない」とする研究成果 [1] を紹介しました(→無症状感染者は発症者と同じウイルス量を保持する)。そしたら、今度は英国イングランド公衆衛生局(Public Health England、PHE)の研究チームが「発症前から発症時の感染者において感染性ウイルス保持量と培養性が高い」とする論文を発表しました [2]。ここではこの論文の内容について解説したいと思います。

1. 研究方法の概要

この研究では、1月下旬から4月上旬にかけて英国PHEで確認された425の有症状患者から採取された754の上気道(URT)検体が調べられました。これらの患者は、SARS-CoV-2のRdRp遺伝子を標的とする逆転写RT-PCRで陽性と判定され、かつ採取から発症までの期間が明確にわかっている人たちです。RT-PCRで検出されたウイルス(RNA)量は、Ct値に基づいて半定量的に示されています。

ウイルスの分離・培養は、RT-PCRで陽性と判定された253事例に由来する324検体について試みられました。これらは、医療従事者のサーベイランスおよび流行サーベイライスにおける初期の疫学的調査の対象となった有症状患者などの臨床計画の中で得られたものです。

ウイルスの分離・培養にはベロE6細胞が使われました。すなわち、この細胞に臨床検体を植種し、5%CO2存在下37℃でインキュベートし、細胞変性効果(cytopathic effect)が調べられました。ウイルスの存在は、ヌクレオタンパク質の免疫組織学的染色で確かめています。

2. 上気道検体からのウイルスの検出

754のURT検体についてRT-PCRが行なわれた結果を図1に示します。黒丸が検体ごとのCt値のプロットを示し(値が小さいほどウイルス量が大)、全体の傾向は回帰曲線で示されています。図から明らかなように、ウイルス量は発症時(day 0)において最大であり、それ以降低下し、10日後でプラトーに達しました。

図1. 英国1-4月に発生した事例(754検体)におけるRT-PCRによるSARS-CoV-2の検出(文献 [2] からの転載).

図1におけるCt値の幾何平均は、–2日から7日の間で28.18、8–14日の間で30.65となり、それ以降は前週との差はありませんでした。患者の症状(無症状、軽症、中等症、重症)とCt値との間には明確な関係はありませんでした。つまり、症状に関わらず、発症初期段階に近いほどウイルス保持量が高いということです。

3. 感染性ウイルスの分離と培養性

次に、324検体について行なわれた、RT-PCRのCt値とウイルスの分離・培養性との関係を図2に示します。培養性はCt値が小さいほど高く、25サイクル以下の検体では75%以上からウイルスが培養できました。また、35サイクル以降においては60検体のうち、5検体において増殖を認めました。

図2. 英国1-4月に発生した事例(324検体)におけるRT-PCRのCt値とウイルスの培養性との関係(文献 [2] からの転載).

さらに、発症前から発症後の176の有症状患者の246検体について行なわれたウイルスの分離・培養の結果を図3に示します。全体としては、103検体からウイルスの増殖を確認することができました(図3左、紺色丸)。そして、培養性は発症時においてピークとなり、発症後1週目(74%)と2週目(20%)とでは明らかに後者で低下しました。

検体採取時に無症状であり、2週間以内に発症した13名の患者の場合、発症前の段階で7名からウイルスの培養性が確認されました。発症前と発症後とでは同様な感染性ウイルスの保持量があることが回帰曲線から示されました(図3右)。

図3. 英国1-4月に発生した事例(246検体)におけるウイルスの培養性と発症時間との関係(文献 [2] からの転載).

4. 年齢別におけるウイルスの検出

今回調べられた検体は、16歳以下から81–100歳の幅広い年代の患者について採取されたものです。そこで年齢別にウイルスの培養性を調べられたましたが、年齢によるウイルスの検出にはほとんど違いがありませんでした。ただ無症状であった81–100歳の年代についてはウイルスの培養性が高く出ています。

おわりに

今回の研究において、著者らは無症状、有症状段階ともに同等の感染性ウイルスを保持しており、そして発症後10日後にはウイルスが激減すると結論づけています。また、この結果は、発症後8–9日でウイルスが減衰するとした先行研究の結果 [3, 4, 5] を支持するものと述べています。しかし、無症状感染者については、どのタイミングで二次的伝播力を維持しているかについてはわからないとしています。

先行研究では、発症時にウイルス量が最大となり、発症1日前が感染力が最も強くなることが示されていますが [6]、今回の英国の研究チームの結果も発症時から発症前が二次感染力が高くなる可能性を示すものです。さらには、先の韓国の研究チームによる結果 [1] も支持するものと言えるでしょう。

無症候性感染者や発症前感染者による感染力の強さについては、さらなる研究を待たなければいけませんが、逐次蓄積されている研究成果は、これまで以上に感染源としての無症状者(発症前+無症候性)の重要性を示唆していると思われます。

引用文献・記事

[1] Lee, S. et al.: Clinical course and molecular viral shedding among asymptomatic and symptomatic patients with SARS-CoV-2 infection in a community treatment center in the Republic of Korea. JAMA Intern. Med. Published online August 6, 2020. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2769235

[2] Singanayagam, A. et al.: Duration of infectiousness and correlation with RT-PCR cycle threshold values in cases of COVID-19, England, January to May 2020. Euro Surveill. 25(32):pii=2001483 (2020). https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001483#html_fulltext

[3] Wölfel, R., et al.: Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature 581, 465-469 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2196-x PMID: 32235945

[4] Bullard, J. et al.: Predicting infectious SARS-CoV-2 from diagnostic samples. Clin. Infect. Dis. 2020, ciaa638. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa638 PMID: 32442256

[5] Arons, M. M. et al.: Public Health–Seattle and King County and CDC COVID-19 Investigation Team. Presymptomatic SARS-CoV-2 infections and transmission in a skilled nursing facility. N. Engl. J. Med. 382, 2081-2090 (2020). https://doi.org/10.1056/NEJMoa2008457 PMID: 32329971

[6] He, X. et al.: Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nat. Med. 26, 672–675 (2020). https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5

カテゴリー:感染症とCOVID-19

はじめに

現在、日本では、新型コロナウイルス感染症COVID-19の再燃流行状況下(マスコミが言う第2波)にあります。これに際して、政府分科会は、8月7日、感染症対策の指標と目安を含めた提言を行ないました。しかし、この提言には疑問に思う点があります。ここでそれを述べてみたいと思います。

1. 分科会の提言にみる指標と目安

分科会の提言は、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が各都道府県知事宛に通知した「今後の感染状況の変化に対応した対策の実施に関する指標及び目安について」 [1] という文書の中にあります。その中から、分科会の指標と目安に関するスライド原稿の一部を示したのが図1です。

図1には、ステージIIIおよびステージIVの指標として、医療提供体制の負荷、監視体制、感染の状況という三つの指標があり、監視体制にPCR陽性率、感染の状況に感染経路不明割合が示されています。PCR陽性率はステージIII、IVともに10%、感染経路不明割合は同じく両ステージで50%となっています。

ここで疑問に思うのは、これらの数値の妥当性と、ステージIIIとステージIVでなぜ数値が同じに設定されているかということです。普通に考えれば、ステージが異なれば数値も変わってくるのが常識でしょう。結論を言えば、なぜステージIIIの数値をもっと低くしないのか、ということです。

そして最も大きな問題は、図1の目安では前線の防疫対策と後段の患者対策(医療提供体制への負荷)がごちゃ混ぜになっており、うまく連携して感染拡大を防ぐ対策になっていないことです。つまり、医療提供体制への圧迫をなくすためには、図1の監視体制と感染状況の目安はもっと厳しくしなければならないということです。

言い換えるとステージIIIの医療提供体制の基準に至らないようにするためには、ステージII以下の状況を維持できるような監視基準と感染状況基準にしなければならないということになります。医療提供体制に赤信号が点滅する前に、先行指標としての監視・感染状況が赤信号になるように、基準を下げなければならないのです。現状ではまったく監視体制の役目を果たしていません。

多分このままの数値だと、防疫対策としてのPCR陽性率や感染経路不明者が赤点滅しないうちに、いきなり医療提供体制への負荷(病床ひっ迫)がかかり、対応が遅れるのは間違いないです。

2. 検査陽性率と感染状況の国際比較

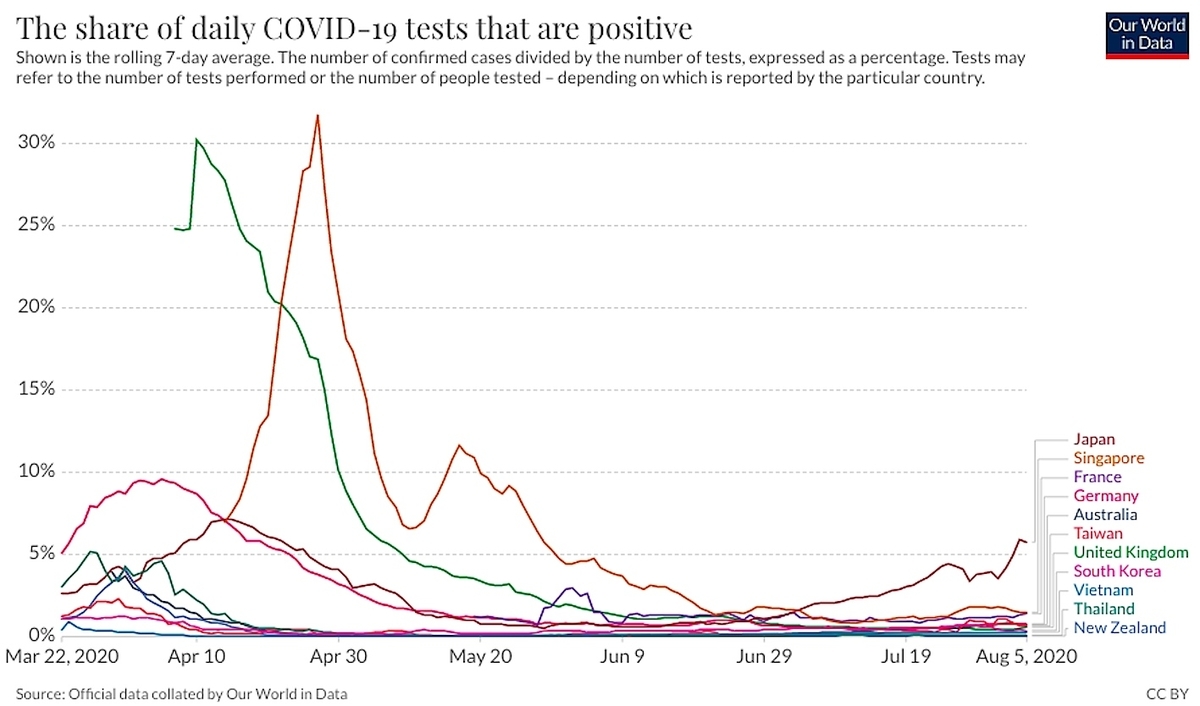

ここで、上記の数字の妥当性を考えるために、各国のPCR検査陽性率の状況を見てみたいと思います。東アジア・西太平洋諸国およびヨーロッパの代表国(英国、フランス、ドイツ)における、検査陽性率の推移を示したのが図2です。これは3月22日からの推移を示していますが、現在日本は5%を超え、比較した国の中でトップに立っています。

図2. 東アジアおよびヨーロッパの代表国における検査陽性率の推移(3月22日−8月5日)

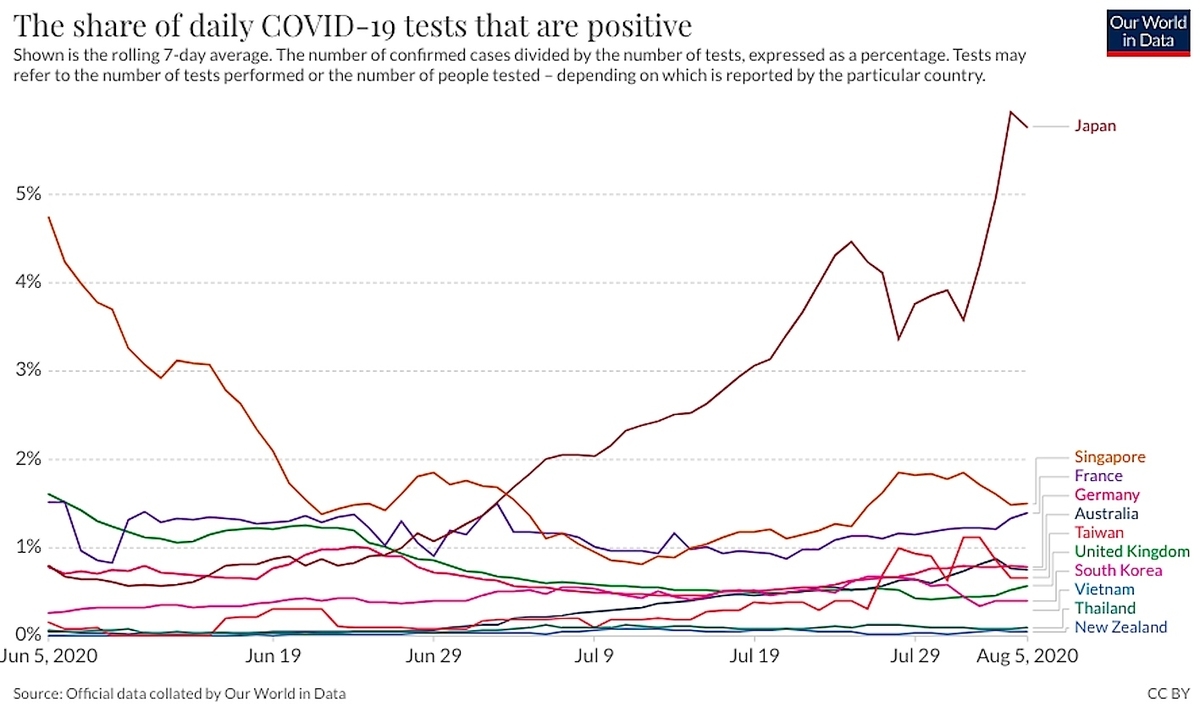

図2では少し見づらいので、直近2ヶ月の陽性率の推移を示したのが図3です。他国のほとんどで陽性率は2%以下(東アジアでは1%以下)に抑えられているのに対し、日本は7月上旬から2%を超え、現在6%程度になっていることがわかります。この変化は他国と比べて突出しています。

図2. 東アジアおよびヨーロッパの代表国における検査陽性率の推移(6月5日−8月5日)

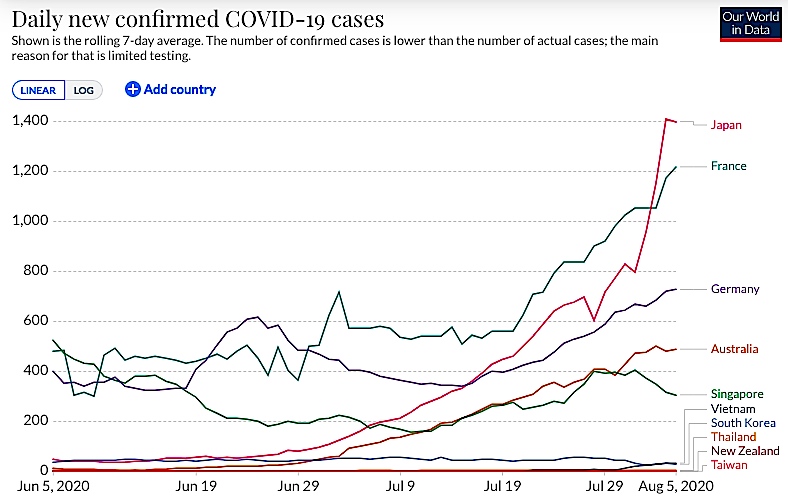

他国と比べて日本で検査陽性率が上昇しているのは、いわゆる第2波流行における感染者の急増に検査が追いついていないことが考えられます。ところが、図3に示すように、日本と同様にフランスでも新規陽性者が増えており、若干少ないですがドイツでも同様な傾向になっているにもかかわらず、陽性率は2%以下に抑えられているのです(図2)。

図3. 東アジアおよびヨーロッパの代表国における新規陽性者数の推移(6月5日−8月5日)

つまり、各国では感染の初期兆候で陽性者が増えた場合でも、濃厚接触者を含めて幅広く検査して、低い陽性率(<2%)を維持していると考えられるのに対し、日本では陽性者が増えてくると、検査の絞り込みをせざるを得ない状況になっていることがわかります。言い換えると、感染経路不明の市中感染者が多くて、濃厚接触者をトレースできず、結果として検査が追いついていない可能性があります。

3. 何が問題か

なぜ感染者を追えなくなるかと言えば、これはもう第1波の時から言われているようにクラスター対策と検査方針の問題です。クラスター発生に伴う濃厚接触者に限定的に検査を適用する方針に固守し、弧発例における無症状者の検査や、「事前確率が低い」という理由でマス・スクリーニング検査は行なわないという方針であれば、ダダ漏れが起きるのは自明であり、感染経路不明率はいつまで経っても下げられません。

厚生労働省や旧専門家会議は「8割の人は他人にうつさない」と言ってきましたが [2]、この言説は防疫対策の上においては何の意味もありません。なぜなら、残りの2割が確実に2次感染させるからであり、そのなかの多くは無症状感染者だからです。ひょっとして、厚労省や分科会は、「うつさないという8割」はほとんど無症状だから、無症状者は検査しなくてもよいとでも思っているのでしょうか。

ここで、図1に戻りますが、ステージ3で検査陽性率を10%、感染経路不明を50%としたのは、感染を予防するための段階的数字ではなく、日本の流行の現況に合わせた数字ではないかということです。つまり、これ以上に目安を厳しくすると、日本の状況が常に最悪の段階になってしまい、何らかの強い対策(行動制限など)を打ち出さないといけなくなるからです。このような被害の拡大に応じて基準が甘くなっていくことは、原発災害で経験していることです。

そして、PCR陽性率10%と感染経路不明50%という目安を設けることで、なかなかそれを超える状況にならず、社会が抱く警戒感が希薄になるという懸念があります。それを超えた時にはもう手遅れという事態になりかねないのです。

ステージIVは最悪の状況であり、そこには至ってはいけない段階です。そのためのステージIIにあるにもかかわらず、検査陽性率が10%、感染経路不明率が50%というのは、ユルユルもいいところで、本気で防疫対策を考えているのか、疑ってしまいます。

陽性率と感染経路不明率ということであれば、お隣の韓国がお手本になります。韓国では陽性率2%以下、感染経路不明率10%以下を維持しています。そこで、ステージ3としては、せめて韓国の1.5倍程度の陽性率3%、感染経路不明率25%が妥当ではないかと考えています。ただし、このためには、社会検査に否定的な分科会専門家の方針、および現行のクラスター対策と濃厚接触者の定義を早急に変更する必要があります。

そして、重症者について「現時点の確保病床の占有率1/4以上」というのも、甘いような気がします。単に数字が上がってきたという現状把握では困るのです。重症者は新規陽性者の伸びより遅れて出てきますので、病床の占有率が上がってきたと認識する頃には、感染はすでに拡大してしまった後ということになります。そして新規陽性者数は1–2週間前の感染の反映と考えられるわけですから、その分も考慮して、指標としての重症者病床の数字はもっと厳しめに設定されるべきでしょう。

おわりに

いま新規陽性者数は高止まりしそうな状況ですが、依然として高い感染状況に国民はやや自粛気味です。そして8月3日には、東京で飲食営業の時短要請が発出されました。これらの自粛効果、時短営業に夏という季節の要因が加わって、この先新規感染者数は一時的には下がっていくかもしれません。

しかし、GoToトラベルキャンペーンは先月下旬から始まっており、国民は民族移動のお墨付きを得て、動いてもいいという解放感があります。このGoTo事業が走っている限りは決して5月のような見かけの流行収束にさえならず、高い流行状況を維持していくでしょう。そして、この夏はまだしも、この先の秋冬にはさらに感染拡大して、深刻な事態になると予測されます。

流行収束したときにGoToを開始するという閣議決定を変更してまでも強引に前倒しで進めた安倍政権、そしてそれを承認し、流行の歯止めにならないようなきわめて甘い感染症対策の指標と目安を設定した政府分科会、そのどちらにも重大な責任があります。実際機能しないと考えられるこのステージの基準は、この先大きな禍根を残すことになるでしょう。

引用文献・記事

[1] 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室: 今後の感染状況の変化に対応した対策の実施に関する指標及び目安について. 2020.08.07. https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_0811.pdf

[2] 日本経済新聞: 新型コロナ感染者「8割は他にうつさず」厚労省見解. 2020.03.01. https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56252770R00C20A3CE0000/

カテゴリー:感染症とCOVID-19

2020.08.08: 15:29更新

国立感染症研究所は、8月5日、国内の新型コロナウイルス感染症の流行に関して最新のSARS-CoV-2のゲノム解析に関する中間報告をホームページ上に公開しました [1]。同研究所によれば、国内患者3618人、クルーズ船「ダイアモンドプリンセズ号」70人、空港検疫67人のからのウイルスゲノム情報を収集済みということです。データベースGISAID(Global Initiative on Sharing All Influenza Data)などに、国内患者435人、DP号70人のゲノム情報を公開済みとしています。

前回までの報告によれば、中国湖北省武漢由来のウイルスによって国内最初の流行が起こり、その後3月中旬頃からヨーロッパ系統型の同時多発的な流入により、数週間のうちに全国的に流行が拡大したとされています(→ゲノム疫学からみたCOVID-19流行パターン)。この流行は新規陽性者数の増加から見た場合、緊急事態宣言後の4月中旬にピークを迎え、その後減衰に転じ、5月25日の全国的緊急事態宣言の解除に繋がりました。

マスメディアは3-5月の流行を第1波と呼んでいます。この波は見かけ上収束したものの、5月末からの経済再開を契機に再燃し、現在大きな波となって全国に拡大しています。すなわち、6月上旬からすこしずつ感染者数が増加傾向へ転じ、その後、東京都を中心にクラスターが多発し、それと並行して7月上旬から地方でも陽性者が増加し、沖縄県を含めて全国規模に拡大しています。感染研は「“若者を中心にした軽症(もしくは無症候)患者” が密かにつないだ感染リンクがここにきて一気に顕在化したものと推察される」と述べています。

まさしく、クラスター対策の初動方針による検査の網にかからなかったサイレントキャリアー(潜在的感染者)が当初からたくさんいて、大半は自然消滅に至ったとしても、一部は見かけ上収束に至った5月以降も市中で流行を繋いでおり、それが現在の再燃に至っているということです。したがって、現在の流行におけるウイルスの型を知ることは、それを証明する上でもきわめて重要です。

今回、感染研はウイルスゲノムのハプロタイプによる親子関係とも言える新しい系統図を発表しました(図1)。それによると、3月中旬に流入した欧州型(図1右、薄黄色の群)から6塩基変異を有したウイルス型、およびさらに変異が進んだ特定のゲノムクラスターを確認し(図1下、薄赤色の群)これらを起点に全国各地へ拡散していることが示されています。感染研は「1ヶ月間で2塩基変異する変異速度を適用すれば、ちょうど3ヶ月間の期間差となり時系列として符合する」と述べています。

図1. 日本で検出されたSARS-CoV-2のゲノム変異に基づくハプロタイプの系統ネットワーク(文献[1]からの転載図).

さらに感染研は「この3ヶ月間で明確なつなぎ役となる患者やクラスターはいまだ発見されておらず、空白リンクになっている」と述べています。これはむしろ当たり前で、無症候性感染者が伝播を繋いできたとするなら、これらを検査対象外としてきたクラスター対策の疫学調査の穴が露呈しているだけの話です。残念なのは、やはり検査を広げて、クラスターとは確認されない無症候性感染者を探知し、そのウイルスゲノムを解析しておくべきでした。

感染研はこれらのデータの読み方について、以下のような注意書きをしています。むしろこのような情報は、分子疫学調査のイントロとしてホームページ上に掲げてもらえれば国民の理解が進むと思います。

本調査におけるゲノム情報は “鑑識” としての役割を担っているに過ぎず、聞き取り調査等の疫学情報無しでは成立しない。あくまで疫学調査を支援するひとつの支援材料であることを予めご留意いただきたい。塩基変異を足取りに “ゲノム情報を基礎にしたクラスター認定” を実施しているが、これは地域名や業種を特定して名指しするものではなく、あくまで患者としての成り立ちを “ウイルス分子疫学” として束ねてその共通因子を探る調査法である。

さらに以下のような、東京型、埼玉型というウイルスの型に対する言説に対する懸念を示しています。この言説は、エピセンターという言葉とともに児玉龍彦名誉教授(東京大学先端科学技術研究所)の発言が元になっていることであり、テレビ等でもクローズアップされてきました。これらはいささかアジテーション風でもありましたが、国の感染症対策のお粗末さや情報開示の遅さに対する苛立ちからきた発言だと思います。

東京型・埼玉型といった地域に起因する型(type)を認定するような根拠は得られていないし、ステレオタイプに定義のない型を使用して混乱を増長する危険性を感じている。また、新型コロナウイルスの塩基変異に伴う病原性の変化についての議論がしばしば見られる。一般論としては、ウイルスは病原性をさげて広く深くウイルス種を残していく適応・潜伏の方向に向かうと推定される。新型コロナウイルスの病原性の変化については単にゲノム情報を確定しただけでは判定できるものではなく、患者の臨床所見、個別ウイルス株の細胞生物学・感染実験等を総合的に考慮する必要があると考えている。

東京型、埼玉型という名称は別にして、すでに欧州型からウイルスが進化(6塩基もの違い)して、それがすでに「日本型」として全国で蔓延していることは隠しようがない事実だと思います。「ステレオタイプに定義のない型を使用して混乱を増長する危険性を感じている」というコメントはわかりますが、それならばなお、混乱を防止するためにも先行した積極的な情報開示と説明をお願いしたいものです。病原性や弱毒化云々に関する根拠のない言説に対しても同様です。

このようなウイルスゲノム疫学の手法の展開が期待されるのが、沖縄における感染状況の把握です。沖縄における感染拡大は深刻で、玉城デニー知事は、8月1日、県独自の緊急事態宣言を発出しました。図2に示すように、沖縄では陽性者が急増していますが(図2下)、特殊なのはそれに先行して沖縄米軍基地内において感染が広がっていたことです(図2上)。これについては今朝のテレビ朝日「モーニングショー」でも取り上げていました。

図2. 沖縄米軍基地および沖縄県内の新規陽性者数の推移(沖縄県HPの公表データに基づいて作図)。

沖縄県の深刻さは、上記のテレビ情報ですが、実効再生産数3.2という感染力の強さです。陽性者の増加傾向をよくみると、7月の4連休頃から始まっていることがわかります。感染日は陽性確定の1〜2週間前というように推察すると、この急激な増加は4連休を境にしたGo Toトラベルによる本土からの観光客の増加だけによるものとは思われません。

このように高い実効再生産数と感染の時期を考えると、ひょっとしたら米軍基地内の感染が市中に広がったのではないかとも想像されるわけです。何しろ政府は米軍基地内での感染状況をまったく把握しておらず、米軍に要請した上でやっと発表されたのが7月11日です。韓国では在韓米軍の感染が逐次発表されていたのと比べると雲泥の差ですが、この沖縄米軍からの情報開示の遅さが、沖縄における感染拡大の一因になっている可能性もあります。

沖縄米軍とその関係者は一切日本の検疫を受けておらず、米国からの直接流入者です。もし米国からのウイルス持ち込みによって沖縄の感染が広がっているとすると、感染力の違いにも現れているかもしれません。これを確かめるために必須なのがウイルスゲノムの解析です。

米軍は基地外の沖縄の病院への患者収容についても打診しています [2]。それだけでも沖縄県にとっては相当な負担になるわけですが、それならばこの機会に感染研は、米軍の患者と沖縄県民患者の検体採取とウイルスゲノムの比較解析を先導してやるべきだと思います。もし、米軍関係患者のウイルス解析ができなかったとしても、沖縄の患者と本土の患者のウイルスの型を比較すれば、(米軍由来か本土由来か)ある程度の結論を出すことはできます。

玉城知事は、ひっ迫した医療事情から、検査対象者の変更や検査に回っている人員の見直し(減員)にも言及しているようです(図3)。関わっている医師たちの検査抑制的な意識 [3] が悪い方向へ影響していなければと懸念します。

図1では示していませんが、今日(8月7日)沖縄県の陽性者は100人になり、医療態勢も人員不足(https://twitter.com/okinawa_pref/status/1291243256915738629)もいよいよ深刻になってきました。

もとより沖縄米軍基地にしてもGo Toトラベル事業にしても政府の責任の範囲にあります。もし、今の沖縄の流行が米国のウイルス由来とするなら、またしても日米地位協定の犠牲と言わざるを得ない状況になり、政府の責任はますます重大になります、菅官房長官は沖縄県のホテル等の収容施設確保の不備を批判しましたが、まずは、至急県に対して何らかの支援策を講ずるべきではないでしょうか。

2020.08.08追記

このブログ記事を書いた後に琉球新報の記事 [4] に目がとまりました。新聞記事は、政府分科会の尾身茂会長が沖縄のウイルスについて、「米軍由来のものが多いのか、東京由来のものが多いのかを国立感染症研究所が調べていると語った」と伝えています。

引用文献・記事

[1] 国立感染症研究所: 新型コロナウイルスSARS-CoV-2のゲノム分子疫学調査2 (2020/7/16現在). 2020.08.05. https://www.niid.go.jp/niid/ja/basic-science/467-genome/9787-genome-2020-2.html

[2] 琉球新報: 米軍、沖縄の病院使用の可能性伝える 全基地従業員検査に1・6億円試算 県議会軍特委. 2020.07.22. https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1160802.html

[3] 森健: すべての観光客がコロナ患者だと考えて迎え入れる――経済との両立、沖縄の医師が語る「腹の括り方」【#コロナとどう暮らす】 Yahoo!ニュース. 2020.07.17. https://news.yahoo.co.jp/articles/bf7a53d97a10e37d4c667e9f0f18ee063c5801f8?

[4] 琉球新報: 沖縄、国の緊急事態発出の対象にも 政府のコロナ対策分科会が示唆

2020年8月7日 17:46. https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1170352.html

引用した拙著ブログ記事

2020年4月 ゲノム疫学からみたCOVID-19流行パターン

カテゴリー:ウイルスの話

カテゴリー:感染症とCOVID-19

政府は5月25日の緊急事態宣言解除後、社会経済活動の促進に舵を切りました。感染が収束したら導入と言っていたはずのGoToトラベル事業も、東京除外ながら強引に始めました。しかしながら、経済を回すための新型コロナウイルス感染症対策がなかなか進みません。何もないと言った方がよいくらいです。この間全国的に陽性者数は急速に増えています。

図1に、日本を含む東アジアおよび西太平洋の先進国の陽性者数の増加(対数増加)を示します。他の国がほぼ横ばいなのに対して、日本はオーストラリアとともに増加に転じています。しかし、日本の特徴は陽性者の増加とともに陽性率も上がっていることです。検査が足りていない証拠です。

図1. 日本および東アジア・西太平洋諸国におけるSARS-CoV-2陽性者の累積数の推移(Our World in Dataより).

安倍総理は巣ごもりしたままですが、ちょこっと姿を見せては緊急事態宣言をする段階にはないと言っています。そして、これだけ陽性者数が増加しているにも関わらず、政府分科会の検査の方針は、有症状者と濃厚接触者を対象とするという従来の行政検査と基本的に変わらず、有効な対策も打ち出せていません。先日のお盆の帰省に関する提言も中途半端です。「感染症対策に気をつけて帰省をしてもよい」と言う一方、対策に自信がなければ帰省するなという言い方です。何も言っていないのに等しいです。

いうわけで、政府の対策に任せておけない各自治体は、緊急事態宣言をも含めて独自のネーミングとともに対策をとり始めています。主な例を下に挙げます。

大阪府:飲食業への休業や営業時間の短縮要請

沖縄県:7月31日「緊急事態宣言」

岐阜県:7月31日「第2波非常事態」

長崎県:8月1日「フェーズ3」(18の都府県への不要不急の訪問控え要請)

三重県:8月3日「緊急警戒宣言」

福岡県:8月5日「福岡コロナ警報」

愛知県:8月6日「緊急事態宣言」

熊本県:レベル3の警報

香川県:不要不急の県外への移動控え要請

これらの中で注目すべきは長崎県の対応です。なぜなら、多くの府県の感染症対策が、お店の営業短縮要請や県民の移動自粛要請にとどまっているのに対し、長崎県のそれはPCR検査の対策まで具体的に示していることです。

長崎では長崎大学の活躍が目につきます。本学は大学病院と附属施設として熱帯医学研究所を抱えており、COVID-19研究や検査技法の開発等の拠点になっています。熱帯医研究は、2月10日の時点でCOVID-19に関する市民講座を行なっています [1]。 SARS-CoV-2の検査で中心的役割を担っている、日本臨床検査医学会の「新型コロナウイルスに関するアドホック委員会 」[2] の委員長は、長崎大学大学病院検査部の栁原克紀教授が務めています。栁原教授のPCR検査等の見解についてはウェブ記事で紹介されています [3]。

長崎大学の実績の例として、等温性DNA増幅法であるLamp法の開発・実践やクルーズ船「コスタ・アトランチカ」の乗客の検査が挙げられるほか(→COVID-19感染の検査体制を補う大学の力)、SARS-CoV-2のPCR検査(自由診療)について陰性証明書の発行も行なっています。すなわち、出張や渡航、その他証明書が必要とされる場合に、無症状者のPCR検査を受け付けています。

そして、長崎県内で陽性者の確認が相次いでいることを受け、県医師会と長崎大学、長崎大学病院は、8月3日、長崎市内で共同記者会見を行い、PCR検査の集合契約を発表すると同時に、県内の感染状況と県民に要請すべき感染抑制のための行動変容について説明しました [4, 5]。会見を行ったのは、長崎県医師会の森崎正幸会長、河野茂長崎大学学長、中尾一彦長崎大学病院院長、そして泉川公一長崎大学病院感染制御教育センター長の4人です。

今朝(8月6日)のテレビ朝日「モーニングショー」では、この会見の内容を取り上げ、この長崎県の取り組みを「長崎モデル」と名付けて解説していました。長崎モデルと言っても、医師会と長崎大学病院という医療従事者集団が中心となって会見を行なったということです。もちろん政治家ではないので、大阪府の知事のパフォーマンスのような派手さはありませんが、現場に近い人たちである分かえって説得力があり、独自性と実効性が伝わってきます。

日本初の大規模PCR集合契約となった今回の試みですが、これは県医師会に所属する約1200の医療機関をまとめて医師会が県と契約したというものです。これによって個々の医療機関が契約する煩雑性がなくなり、検査が行ないやすくなるということになります。

具体的には、医師が外来患者について検査が必要と判断した場合、そこで唾液を採取し、即座に検体を大学病院に送り、保険診療のPCR検査をするというものです。その上で、無症状でも希望者が検査を受けることができる体制を構築していくとしています。

一般的に自己都合で検査を受ける場合は保健適用外になり、2万円~3万円の自費負担になります。しかし、今回の契約が成立したことで、県医師会所属の医療機関で検査を受けた場合、公的医療保険の適用対象となり、受診者の自己負担は約900円(初診料)ですむということです。検査料としても非常に魅力的です。

この検査体制は早ければ来週から長崎市、県央地区を中心に運用を始め、2020年中には離島も含めた長崎県内全域に拡大する方針です。現在の長崎県の検査数は1日当たり500件までですが、1日あたり1000人以上の検査体制を目指すとしています。さらに、観光県であることを鑑みて、観光従事者を対象として定期的に検査をする体制づくりを目指すとしています。検体プール検査方式も検討されているようです。

目指す検査数としては、現状では決して多くはないですが、他都府県に見られない取り組みの独自性と積極性で特筆に値します。森崎正幸会長は「感染を心配している人は積極的にかかりつけ医でPCR検査を受けてほしい」と、力強く話していました。

記者会見の動画 [5] を観た感想ですが、スライドを使いながら、淡々とかつ感染状況に対する緊張感と説得力をもって語る泉川公一氏の姿が印象的でした。若者の県外者との交流や特定の飲食店での感染が目立つと指摘しながら、県民に対してはマスクの着用や手洗い、手指消毒の徹底、密集を避けるなど感染拡大防止策を呼びかけていました。

そして、行動記録や健康記録の徹底とともに、接触確認アプリCOCOAの使用を強く勧めていたことが強い印象にあります。自治体や医師会等でCOCOAの使用をこれくらい強調する姿勢はあまり見たことがありません。彼らの防疫対策としての「検査・追跡・隔離」の重要性を認識していることの現れです。

長崎県内の陽性者数が急増していますが、現在の県内の入院数の32(確保病床数208)から考えると一見余裕があるように思えます。しかし、泉川氏は、必要な労力から考えると実際の医療体制は極めて厳しい状況と説明し、「首の皮一枚で繋がっている」という表現を用いながら、高齢者の感染が増えると医療崩壊の危機に至ると強調しました。検査態勢を含めた早めの準備が必要という姿勢が見えます。重症者数の数が少ないといいながら対策が遅れている国の姿勢とは雲泥の差です。

会見を見終わって、長崎県医師会と長崎大学の「これ以上の感染拡大によるフェーズ4への移行は絶対に阻止したい」という意気込みが伝わってきました。 彼らの「積極的にPCR検査を受け、他人に感染させない行動をとるように」との考え方もごく当たり前なのですが、普段政府の検査拡充への消極性を見ているからか、とても新鮮に感じました。 県医師会は「コロナウイルス対策最強化宣言」を発出しましたが、その対策内容も含めてまさしく長崎モデルと称するに相応しい姿勢だと感じました。

このような長崎モデルに代表される地方のがんばりがある一方で、国の感染対策は依然としてお粗末です。GoToトラベルキャンペーンなどやっている間は、以前のように新規陽性者数が一桁になり、底を打つこともないでしょう。

引用文献・記事

[1] 長崎大学感染症共同研究拠点: イベント情報>緊急企画:市民公開講座 新型コロナウイルスに感染しないために『新型コロナウイルス感染症を知ろう!』を開催しました. 2020.02.14. https://www.ccpid.nagasaki-u.ac.jp/20200214-2/

[2] 日本臨床検査医学会: 新型コロナウイルスに関するアドホック委員会. https://www.jslm.org/committees/COVID-19/index.html

[3] 久保田文: 臨床検査医学会栁原氏、新型コロナのPCR検査が増えない3つの理由. 2020.05.13. https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/news/p1/20/05/12/06912/

[4] Yahooニュース: かかりつけ医で「PCR検査」可能に 無症状でも 長崎. 長崎新聞社 2020.08.06. https://news.yahoo.co.jp/articles/9029627947a7e239a09eebc281963816fde42813

[5] 20200803 新型コロナ感染者の急増受け 長崎大学・大学病院・県医師会が合同会見. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1326&v=clbWXkKQC1E&feature=emb_title

引用した拙著ブログ記事

2020年5月15日 COVID-19感染の検査体制を補う大学の力

カテゴリー:感染症とCOVID-19

はじめに

前回のブログ(その1)で、コロナ禍において、新型コロナウイルスSARS-CoV-2とCOVID-19に関する研究論文が世界中で量産されているのに対して、日本発の論文数は少ないことを述べました。これが、あらためて日本の科学力の低下をあらわにすると同時に、専門家から発せされるPCR検査に関する誤謬やデマも如実となり、科学の醸成度も低いのではないかということも述べました。

ここでは引き続き、日本の科学力、研究力に影響を及ぼしてきた要因として、大学の法人化と運営費削減を取り上げ、今後の研究力浮上の方法論も考えていきたいと思います。

1. 大学の法人化と運営費削減の影響

すでに言い尽くされていることではありますが、日本の科学研究を弱体化させている一因と指摘されているのが、国立大学の法人化とそれに伴う国による運営費削減です。国立大学の独立行政法人化は2004年4月から開始されました。そしてそれに沿うかのように、研究論文数の伸び悩み(法人化の前からその徴候はありましたが)とその後の低下傾向が顕著になり(上記表1)、法人化の影響が指摘され始めました。

大学の基盤生活費とも言える運営費交付金の年次的削減は、大学運営と教育研究活動を直撃しました。その減額は13年間で運営費の12%に当たる1445億円にもなります。とくに人件費に充てられる基幹運営費交付金が707億円も減額された結果、国立大学の73%に当たる63大学で新規教員採用が抑制され、10年間で若手教員(<40歳)が1,426人、安定的な承継教員が4,443人減りました [1]。

ちなみに同様な予算削減は、国の研究所(たとえば理化学研究所や、いまコロナ禍で中心的役割を担っている国立感染症研究所)などでも起こっています。

これだけの運営交付金の削減と教員の時系列での減員が起こっても、高度教育の場としての大学のミッションと質を保証するためには、教育カリキュラムや講義数、運営と活動の範囲などについて一定の水準以上を維持する必要があり、現有教職員でカバーせざるを得ません。その結果、起こったのが教職員1人当たりの労働負荷の増大と研究活動の低下です。とくに地方の国立大学や単科大学では、まともにこの運営費削減の影響を受けました。

法人化の目的は一言で表せば大学の効率化の促進です。そして、それを進めるための劇薬として運営費削減措置があったわけです。つまり「運営費交付金は自由に使ってください、その代わりに毎年1%削減しますよ、あとは経営の効率化を図るなり外部資金の導入をやるなり自助努力で対応してください」というものです。とくに高度先端技術での国際間競争の激化や少子化などの時流を考えれば、それに対応するための大学の効率化自体は避けることのできない命題です。その線上における国立大学の法人化は必要なものでしょう。

ところが国が進めた法人化措置は、教育研究機関である国立大学の役割、経営能力と運営体制を含めた特質、そして社会背景(とくに民間企業との関係)を十分に考慮しないままに、上からの運営費削減という荒技とともにいきなり始められ、それが継続されてしまったというところが問題でした。これは国の財政問題の処理方策の中で、効率化という名目で国立大学が狙われたと言う側面もあるかもしれません。

国立大学の特質とは、良い悪いは別にして、責任の所在がはっきりしない大学経営システム、基本的に指揮命令系統がない(お願いしかない)大学教員の組織体制、定時労働制の事務職員に対する裁量労働制の教員という二元時間労働制、適材適所を半ば無視した職員の定期的配置転換、そしてそのベースになる棒給表に基づく固定化した給与体系などです。

民間企業であれば、スクラップアンドビルド方式で不必要なセクションは潰しながら、効率化を進め、逐次新規事業へと展開するということができます。利潤追求と売り上げがそのベクトルと客観的物差しになり、そのために厳しい市場競争原理が働いています。会社と社員の業績は、多かれ少なかれ賞与に反映されます。

ところが大学では利益という客観的目標は存在せず、「教育と研究の質の保証」、「社会貢献」という漠然とした目標があるだけです。しかもこれは、基本的に税金に支えられた公共財として性格があるために、むやみやたらに方針・内容を変えられるものでもありません。あるプロジェクトを切って別のプロジェクトに進むという方法はとれず、予算措置がある限り基本的に積み上がっていきます。指揮命令系統がはっきりしない組織の中では、たとえトップダウンの決断と意向があったとしても、集団で動くことが必ずしも容易でない組織構造と給与体系になっています。

憲法89条の「税金を私的企業や団体に交付することを禁止する規定」は別として、実際上「税金に支えられた公共財」ということでは、日本の私立大学も同じです。600余りの日本の私立大学の大半(95%)には、私学助成金(私立大学等経常費補助金)という名目の税金が投入されています。助成金交付トップ10になると、私が在職していた国立大学の運営交付金よりもむしろ多い交付額になります。すなわち、国立大学の法人化・効率化に関する問題は、私立大学にも当てはまることなのです。

効率化の目標はまさに経費削減と業務削減です。これらは本来自助努力によってなされた結果として出てくるものであり、運営費削減を前倒しして「さぁやれ!」というものではありません。それゆえ大学は、いきなり財政難に陥った中で実際どのようにして効率化を進めてよいのかもかわからず、とりあえず手に付けやすい人員削減、常勤から非常勤教職員採用への転換、若手教員の任期付ポジションへの転換、という対応をせざるをえませんでした。つまり、運営費削減分を主に人件費削減として措置したわけです。

国よる運営費交付金の削減分は、「特定運営費交付金」や「ブロジェクト補助金」として予算が計上され、大学に再配分されています。しかしこれらは、国に申請書を提出し、関門をくぐり抜けた一部のものだけに支給されるという、いわゆる競争的資金です。確かにこれがもらえるかどうかは、実際に実入りがあることと、プロジェクトが採択された大学という世間向けのプレゼンスの向上の面でメリットがあります。何よりも文科省による評価にも影響するので、大学も穫りにいくことに必死にならざるを得ません。

ところが、これらの競争的資金は、あらかじめ使途が決められた紐付きのお金であり、人件費に宛てがうことができないという基本的な欠陥があります。つまり、競争的資金が増えたとしても、若手研究者の安定した雇用にはつながらないのです。

私が実際に大学にいて法人化で一番感じたのが、運営で自由になるはずの大学が国による実質的管理強化で不自由になったこと、文部科学省の天下りの場になったこと、そして教授会の議決権喪失で大学のトップダウン経営の情報が不透明化し、教員自身がチェックしにくくなったことです。

本来は自由化と効率化を促すための法人化だったはずですが、文科省にお伺いを立てるための将来計画の立案・中期目標の設定と達成度の検証作業、競争的資金獲得のための申請作業に教職員が日々追われ、財政難で削られた人員分の穴埋めのための仕事量は増え、研究活動の時間は減るという本末転倒の状態になりました。ちなみに私の場合、法人化前とその後では研究活動のエフォートの割合は20%も減り、種々の会議や運営に費やす時間が圧倒的に多くなりました。

財政難に伴う人件費削減でさらに表面化したのは、任期付(テニュアではない)若手教員および職場の非正規職員の大幅増加と雇用継続の問題です。いわゆる雇い止めと言われる雇用問題です。私は労務委員会でこの問題に取り組んでいましたが、不幸にして経営幹部やテニュア教員は、労働基準法の決まりも含めて、この問題に当初から無頓着であったと感じます。

2. 選択と集中の誤りと大学の効率化

上述したように、国立大学の運営費を削減し、その分を一部の大学に競争的資金として再投入するという、財務省主導の「選択と集中」方式は、研究活動の促進という面からは明らかに誤りだったと言えます。なぜなら効率化以前に、運営費削減→財政難→若手研究者の安定的雇用の喪失→研究力低下という負のスパイラルを生んでおり、「集中」を施しても人的資源の問題は解消されない仕組みになっているからです。マンパワーが足りない、あるいは安定しないということであれば、研究活動が低下するのは当たり前でしょう。

選択と集中のもう一つの誤りは、資金集中による論文生産の比活性の低下です。たとえば同じコストをかけるなら、1億円を1人に集中させるより、100万円を100人に投入した方が、(論文の質は別にして)1人当たり・コスト当たりの論文数は確実に多くなります。現状のまま1人に上乗せで1億円を補助するというのならわかりますが、実際に財務省がやったことは、100人から100万円ずつ取り上げ、1人に1億円を還元するという方法です。

おそらく現状では、資金がより潤沢な旧帝大系大学ほど比活性が低く、コンパクトな大学院大学ほど比活性が高いということはあり得ると思います。資金を一部に集中させればさせるほど、国立大学全体では比活性が下がるということになるでしょう。

国立大学の法人化については評価する向きもありますが、山極寿一氏(京都大学学長)は「失敗だった」と断言しています [2]。 つまり、文部科学省と国立大学が一体となって取り組んできた教育研究の質の向上は無視され、国の財政悪化の対応措置として、国立大学の法人化と予算削減という手段で責任をとらされたと主張しています。多くの大学関係者も失敗と考える方が多いのではないでしょうか。

一方、国側の神田真人氏(財務省主計局次長)は、大学の現状を指して「既得権を当然視し、自分の城壁に閉じこもる方も少なくない」、「競争を止めれば、日本の大学は人類社会から落ちこぼれ、次の世代に廃虚しか引き継げなくなる」と主張しています [2]。これは下に示すように、一面では当たっています。

しかし、財務省の勘違いは、論文生産の比活性や人件費充填を考慮せずに、安易に「選択と集中を行なって競争させれば生産性が上がる」と考えたことです。そして、企業や財団からの大口寄附で成り立っている米国の私立大学や、基本的に高校からの教育無償化の上に立っている欧州の大学と比較して、社会背景が異なる日本の国立大学に効率化を求めたことであり、そのための事前予算削減ということやり始めたことです。

欧米に比べると日本は民間資金の寄附文化が醸成されておらず、実際、共同研究費(産学連携費)や奨学寄付金として大学が受け取る件数当たりの額は、有力大学を除いてきわめて小さいものです。寄附講座の数も多くはありません。新しい税額控除等の仕組みがない限り、企業からの寄附が大幅に増えることもないでしょう。

もともと日本には、大学の基礎研究の価値を評価できず、"人を育む"教育を人材育成としてしかみない企業風土があります。企業は大学の科学研究に貢献するというよりも、自社の開発研究の肩代わりという意味合いで投資を考える傾向があります。そして、その投資は、むしろ海外の大学へ向けられている場合が多いという傾向が見られます。

選択と集中は、競争がなく(あるとすれば省内出世競争しかない)、かつ競争というものを必ずしも理解していない霞が関官僚が考えたことですが、同じことを官庁で行なえば機能するはずがありません。省益と自己出世のために、政権にひたすら忖度し、文書の隠蔽・改ざんまで行なうという無駄なことを行なっている財務省ですが、むしろ効率化は彼ら自身が率先してやるべきでしょう。

とはいえ、財務省が指摘するように、日本の大学の論文生産性のコストパフォーマンスは高くないことは事実です。これは後述するように、裁量労働制における個々の教員の労働量の差によるものや、スケールメリットを生かせるはずの国内外の共同(協働)研究が少ないということが影響していると思います。さらには、どちらかと言えば探究心の幅が狭く(よく言えば一点集中の職人気質ですが)、科学シーンへの嗅覚センサーを最大限に働かしながら即応する力に欠けるということもあるでしょう。これはこのコロナ禍であらためてわかったことです。

3. 大学在職時に感じたこと

私が民間から大学へ移った時にまず思ったことは、裁量労働制の中で仕事の時間配分をどうすべきかということです。会社の時は朝から夕方までみっちりスケジュールがつまっていて忙しかったのですが、大学に来ると仕事をつくろうと思えばいくらでも増やすことができるということ、そしてその逆もあるという、時間の自由度を感じました。つまり、授業・セミナー、学生の研究指導、会議などの基本スケジュールをこなせば、後は自己判断で研究やその他の時間がとれるということです。

それだからこそ、大学ではいろいろな人がいていろいろな時間の使い方があるということを実際見て、よく言えば、これが研究の自由な発想と活力にもなっているということを感じました。一方、裁量労働の効率性と仕事量という面からは個人差が大きいということも感じました。分業体制になっていないことや、必ずしも適材適所とも思えない教職員の配置をも含めて、これらの面では大学が改善すべきことが多々あると思います。

繰り返しますが、裁量労働における時間管理の個人差が組織としての成果の評価に負の影響を及ぼしていることや、研究の生産性の低下に繋がっていることは否めません。ある職員いわく「町工場の社長さんの集まり」と教員組織を揶揄したことが耳に残っています。そして教員の裁量労働と事務職員の時間労働の二元労働制に無駄が多いということもあります。つまり、教員が事務職員、学生との共有時間内に、その日の仕事を終わらせると言う意識が低いように思います。民間では考えられない、後ろの時間を決めない会議の長さなど、改善すべき細かい点はいろいろとあります。

あと一つ言えることですが、これも神田氏が指摘していますが、定年退職した老教員が、管理・運営やアドバイザー・講師として関わる場合は別にして、研究のポジションに居座るということは原則として避けなければいけないことでしょう。さっさと優秀な若手研究者に席を譲るべきです。

4. 研究力低下は止められるか

それでは日本の研究力低下は、果たして止められるかという話になります。上記のように財務省主導の「選択と集中」は、マンパワーと比活性の低下という点で研究力低下の要因となりました。このまま国立大学の予算削減が続けば、ますます人的資源と研究活動にかける経費が圧迫され、研究力の向上はおろか、教育研究の質の継承すらむずかしくなるでしょう。財務省が自らの方策の無謬性に拘泥している限りは、それこそ大学や公的研究機関は廃墟化してしまうでしょう。

この状況を打開するためには、まずは国による国立大学への財政支援の健全化が必要です。その上で大学や公的研究機関は効率化を図り、研究環境を改善し、科学研究を促進するための施策を見直すことが急務です。しかし、このコロナ禍で一体どのようになるのか、予想がつきません。事態はより一層厳しいものになるかもしれません。

従来どおりの施策であれば、国内外の共同研究の促進、若手研究者への経済支援、民間資金導入の増強などがあります。文科省の調査によると、64%の大学が海外の大学や研究機関と研究協定を結んでおり、実際に2014年以降、Nature Indexに掲載された国際共同研究論文の割合は増加しています。

しかし、喫緊性があるCOVID-19、SARS-CoV-2の国際研究については芳しくありません。表2に示すように、日本の共同研究の相手は米国、中国などの論文多産国ですが、海外の論文多産国の共同研究相手として日本の名前はトップ10にないという有り様です(わずかに中国の場合10位に日本がランクイン)。日本よりむしろ流行の規模が小さい、オーストラリアや香港がランクインしているところを見ると、やはり国際研究力がものを言っていることがうかがわれます。

表2. 主な論文多産国のCOVID-19関連論文における国際共著相手国・地域(トップ10)の状況(文献 [3] から転載)

国際共同研究の遂行には、日本の法人化と法改正という事情がまた影響しています。日本の国立大学では旧来、講座制に基づいた研究体制をとってきました。すなわち、教授、准教授(助教授)、助教(助手)の垂直統合型の人事体制を一つの研究単位として、活動してきました。ところが、2007年の学校教育法改正によって、すべての教員は独立裁量権を得て、教育研究を行う権利と義務をもつことになりました。これによって、職位を問わず、すべての教員が欧米で言う責任研究者(principle investigator, PI)として自立することが可能となりました。

私が在職していた大学も、研究基盤が弱い助教を除いては、すべての教員がPIとして研究室を主催する方針になっていました。ところが法人化の影響による財政難で、PIのスタートアップの資金は満足に供給されず、研究室運営のための基盤経費の支給額も数人の学生の卒研指導にさえまったく足りない有り様でした。若手のPIは科研費等の外部資金がとれないとなると、研究室運営が不慣れなこともあって途端に研究に窮することになり、戦力としてのポスドクや大学院生も採りづらくなります。とても対等な立場で国内外の共同研究を計画することなどできなくなるのです。

私の場合はそれほど外部資金に困りはしませんでしたが、それでもコンスタントにポスドクを採用するなどの資金的余裕はなく、単発的な国際研究をやるにとどまり、テニュアとしての在職の20年間、学生指導の傍ら最後まで自分自身で実験を行っていました。これが法人化の影響で制度化された任期付若手研究者となれば、期限内での成果も要求されることから、仕事に相当なプレッシャーがかかることは確かです。

このように国際研究の充実はひとつの打開策ではありますが、研究資金や研究期間に余裕があることが前提になるように思えます。一方、分野にもよりますが、日本の研究者は、独立的運営能力や情宣力(営業力)の弱さに加え、国際的な共同研究が重要だの意識も低いとの指摘もあります。個人的には、とくに最近は若手研究者の内向き傾向が顕著になっている気がします。お金が十分にない、自分や職場の未来に想像が働かないということも影響しているかもしれません。

この面で旧来の日本式講座制は1人が資金難になったとしても他の教員が支えることができますし、またマンパワーの面でもスケールメリットがあり、教育研究・運営管理のノウハウを伝授しやすい、研究の活力(生産性)を維持しやすいと言う利点があります [4]。講座制を維持している大学は旧帝大系を中心にまだかなり残っていますが(厳しく言えば法律の不履行ですが)、このような利点を考えてのことかもしれません。

ただ分野の近い教員同士の集まりとしての講座制は、研究テーマの発展という面には不向きなところがあり、画期的成果は生まれにくいとされています。いわゆる子弟制度に見られるいい面と悪い面が共存します。これらの観点からの講座制の改善の提言もありますが [4]、裁量労働に際しての研究者の個々の自立性と管理能力、そして大学内、学科内、講座内での緊張感は必要と思います。

安倍総理は「我が国がこれからも未来にわたって世界トップレベルの研究力を持ち続けるためには、若手研究者への支援強化が何よりも重要」と強調しています。しかし、現政権が言う研究力とは、どちらかと言えば、産業界の意向の上にたった現実的な(短期的な)成果を産み出す研究開発力であって、基礎研究や公共財としての大学の価値に理解があるのかどうかは疑問です。

現政権や官邸においては、とくに経済産業省の力が大きくなっており、従来以上に産業に資する現実的成果が求められる傾向になっていると言えます。COVID-19流行においてさえ、科学的根拠に基づく有効な感染症抑制対策を打ち出すことなく、経済活動優先に舵を切っている国の姿勢の根底には、基礎研究への無頓着や理解力のなさがあると考えられます。そして、以前からこの国に流れている、官僚の学への信頼性(リスペクト)のなさ、民間と学の間にある研究に対する意識のズレが、研究力低下に歯止めがかからない大きな要因になっていると言えます。

マスメディアが伝えるところによると、企業の研究開発への投資は昨年まで上向きで、2019年度の研究開発費総額は18年度に比べ5%ほど上がったとされています。とくにICT分野を中心とする技術革新に対応するために、研究開発投資を継続する姿勢がうかがえます。しかし、このコロナ禍においては、税収は減り、産業界も学界も予算減を強いられることは避けられないです。この先の国立大学は、運営交付金の交付のみならず産学連携費や寄附金などの外部資金調達においても、一層苦境に立たされる可能性があります。

5. コロナ後の大学と科学

世界保健機構WHOのテドロス事務局長は、7月31日、新型コロナウイルス感染症について「100年に1度の公衆衛生上の危機だ。影響は数十年に及ぶだろう」と警告しました(図3)。そのうえで、「最悪の状態を脱したと思われた多くの国で、新たな感染拡大が起きている」として、改めて警戒を呼びかけました。

図3. WHOテドロス事務局長による「新型コロナの影響は今後数十年」とする警告 (TBSテレビ「報道特集」より).

このテドロス事務局の言述は、これからの大学と科学のあり方の大きな変革を余儀なくされることを意味するものです [5]。大学と科学界は、これまでの研究活動の環境ではなくなることを覚悟すべきでしょう。

すでに世界的に大学はキャンパス出入りの制限と、遠隔オンライン授業に踏み切っています。これは、とくに留学生の国際間の移動を困難にしていますが、逆に入学に物理的なハードルがあった大学の平準化に働いているかもしれません。授業のオンライン化は、大学の物理的規模の大小による格差を縮めることになるので、もともと規模の小さい大学にとっては有利に働くかもしれません。しかし、実際実験室で手足を動かさなければならない研究活動にとっては大きな障害になるでしょう。そして、世界的に大学は財政困難な状態に陥っています。

今回のパンデミックは、すでに研究対象に影響を与えています。上述したように、プレプリントサーバーのデータは、SARS-CoV-2に関連する特定分野が普段より活発になっていることを示しています。たとえば、バイオアーカイブのウイルスを含む微生物学カテゴリーの論文の割合は、今年に入って明らかに高くなっています。また、物理科学・数学系のアーカイブ(arXiv)におけるモデリングや疫学を含む「集団と進化」分野では、2020年3〜5月の投稿数は、前年の同じ時期のそれの5倍近くに増えているようです [5]。

そして、ネイチャー系やサイエンス系の雑誌でも、高インパクトの医学雑誌でも、今は新型コロナ関連ということで、迅速性を最優先していることから論文が通りやすくなっているという傾向があります。そしてそれらのほとんどがオープンアクセスです。

SARS-CoV-2に関連の論文が増えるのは当然のこととして、注目すべきは感染症が専門ではないの研究者(たとえば物理学者)が、多く論文を投稿していることです。世界共通の課題に対して研究者が、本来の専門分野を離れて、もちろん自らの専門分野の知識や技術を生かしながら、素早く対応している状況がうかがわれます。

これらの研究分野のシフトが一時的な現象とみるか、これからの方向性を占うものとして重要視するか、時期尚早ではあると思いますが、注視しなければならないことは確かです。医学や生物学の分野は当然のこととして、物理、化学、経済学などその他の分野でも従来の細目分野よりもコロナ関連の課題が予算獲得の面でも、大学院生獲得において有利になる可能性はあります。

今後この感染症流行がどのようになるか、そして政府の研究開発の予算配分の傾向がどのようになるかが、科学研究に大きな影響を与えることになります。流行がなかなか収束しない場合は、COVID-19やSARS-CoV-2の研究や流行下の経済研究に政府の資金がより集中することになるでしょう。その結果、従来の基礎研究は煽りを食うかもしれません。とくにフィールド調査をメインに行なうような基礎研究は、パンデミック下の物理的移動制限もあってきわめてやりにくくなる可能性もあります。

探究心の幅が広い人は、素早く分野変更をして新型コロナ関連の研究を行なうかもしれません。欧米では実際にそのような傾向が顕著です。一方日本はどうでしょうか。分野変更までして挑戦する人はやはり少ないように思います。メディアで話題になったこととして、数理物理が専門の小田垣孝氏(九州大学名誉教授)が、接触削減と検査の拡大の割合によって防疫効果がどう変わるかシミュレーションした結果を発表しましたが、このような例はきわめて稀です。

おわりに

コロナ禍という非常事態においては、その国の政治、経済、科学などの真の力を浮き彫りにさせます。ウイルス病原体というゴマカシの効かない相手に対しては、それぞれの分野での底力が試されるということでしょう。その意味で、もともと論文数の減少にあった日本では、さらにコロナ関連の論文数の少なさ、世界にはほとんど見られない医クラ・感染症コミュニティを中心とする謬言を含めた混乱、科学的根拠に基づく感染症対策の迷走ぶり、メディアの科学情報リテラシーの欠落、SNS上での科学者による発信の少なさというものが露呈し、国全体における科学力の低下ぶりが、あらためて明らかになった感じがします。

日本の研究力の持ち直しには、やはり次世代を担う若手研究者の力が必要です。国は大学への財政支援の健全化を進めるとともに、若手研究者への支援増強を今以上に展開していく必要があります。若手研究者は、探究心の幅を広げ、スケールメリットを生かせる国内外での協働研究を進めることが必須であると考えられます。

この先、新型コロナ流行は当分続くでしょう。その過程において、そしてコロナ後においては、世の中や科学界が激変することになるでしょう。もはや元には戻れないこと、あるいはライフスタイルの修正が余儀なくされることを覚悟し、新しい道を模索しなくてはいけません。そのときに日本の科学界は迅速に対応し、今ある以上の科学力を示すことができるようになるでしょうか。

引用文献・記事

[1] しんぶん赤旗 国立大学運営交付金の削減 日本の研究力 危機 畑野議員 抜本増への転換迫る. 2018.12.04. https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-12-04/2018120404_01_1.html

[2] 嘉幡久敬 小宮山亮磨: 日本の研究力低下、悪いのは…国立大と主計局、主張対立. 朝日新聞DIGITAL. 2018.10.16. https://digital.asahi.com/articles/ASLBD56JXLBDPLBJ006.html

[3] 科学技術・学術政策研究所:COVID-19 / SARS-CoV-2 に関する研究の概況 [DISCUSSION PAPER No. 181]の公表について. 2020.05.15. https://www.nistep.go.jp/archives/44297(小柴 等,伊神 正貫,伊藤 裕子,林 和弘,重茂 浩美 「COVID-19 / SARS-CoV-2 に関する 研究の概況 ─ 2020 年4 月時点の論文出版等の国際的なデータからの考察」,NISTEP DISCUSSION PAPER,No.181,文部科学省科学技術・学術政策研究所. DOI: http://doi.org/10.15108/dp181)

[4] 渡辺芳人: 講座制の果たしてきた役割と今後の姿 日本の学術研究が再び輝くための私案. 化学と工業 72, 820 (2019). http://www.chemistry.or.jp/opinion/ronsetsu1910.pdf

[5] Witze, A.: Universities will never be the same after the coronavirus crisis. Nature 01 June 2020. https://www.nature.com/articles/d41586-020-01518-y

引用したブログ記事

2021年8月1日 コロナ禍で浮き彫りになった日本の科学の脆弱性と今後(その1)

カテゴリー:科学技術と教育

カテゴリー:感染症とCOVID-19

はじめに

新型コロナウイルス感染症の流行下においては、感染症抑制の対策とともに、病気の治療法を確立することやワクチン開発などが喫緊の課題としてあります。このためにはウイルスや病気の特性に関する科学情報が必須になります。7月26日放送のTBSテレビの番組「サンデーモーニング」では、このコロナ禍における科学情報の重要性と日本の科学力の低下を話題として取り上げていました。

そこでこのブログ記事では、先進諸国と比べた日本の科学力をこの期に考えてみたいと思います。私の研究生活は大学に在職していた正味20年間ですが、それ以前の民間会社での経験をも踏まえて科学や研究の意義について常々考えてきました。そして日本に根深く存在する、国民性とも関係すると言いましょうか、探究心の広がりのなさや大学と民間企業と官僚組織の間にある相互理解のギャップも感じています。これらの科学文化の土壌が日本の科学力の程度にも影響しているとも考えています。

これはすでに論文、メディア、SNS上でも言い尽くされていることですが、この20年でいつの間にか日本は科学研究と科学者の力は低下してきたという印象をもっていました。そしてコロナ禍において、それはさまざまな面で露呈したということを感じます。

1. 基礎研究の意義

番組では2016年のノーベル生理学・医学賞の大隅良典氏(東京工業大学栄誉教授)が登場していて、「基礎研究は科学そのもの」と述べていました。確かにそのとおりで、自然に起きている現象を解き明かし、その知見を蓄積し、私たちの知的概念として成立させていくという基礎研究のプロセスが、科学の骨格をなすと言えます。一般的には、もう少し広い範囲で(技術も加えて)科学の意味が捉えられていると思います。

そして、あらゆる偉大な発明や技術革新も、基礎研究の知見の上で成り立っていると考えても過言ではありません。つまり、目的を考えない(何の役に立つかわからない)、知的好奇心や探究心に基づく基礎研究であったとしても、何らかの技術開発や応用研究のベースになっているし、時には大化けすることもあるということです。

上記番組では、例として動物学の基礎研究の知見がもたらした、ハンセン氏病研究への応用を紹介していました。ここで登場した動物は南米に生息するアルマジロです(図1)。ハンセン氏病の原因菌であるらい菌 Mycobacterium leprae は至適生育温度が31℃であるため、ヒトの皮膚上に感染して侵します。しかし、培地上での培養ができないために長らく研究が進展していませんでした。ところが、低体温(34–35℃)であるアルマジロの体内で生育できるということがわかり、アルマジロを培養基として利用することで研究が進みました。

図1. テレビの情報番組で紹介していたハンセン氏病研究の基礎となった動物学研究(2020.07.26 TBS 「サンデーモーニング」).

またコロナ禍で多くの人に知られることになったPCR検査ですが、これも基礎研究の恩恵なしでは語れません。PCR(polymerase chain reaction)はいわゆる「試験管内のDNA増幅技術」ですが、三つの大きな要素がベースとなって完成した技術です。

まず第一の要素は、生物学の先行研究によって明らかとなっていた細胞内のDNA複製のメカニズムの利用です。生物が細胞分裂を起こす際、これに先立って細胞内の二本鎖DNAが複製されます。この複製に触媒として関わるのがDNA合成酵素(DNA polymerase)です。複製においては、鋳型DNAにプライマーと呼ばれる6塩基以上の短いRNAが結合し、このRNAの3'末端のOH基を認識して、酵素がDNAを忠実に複製・合成していきます。

第二の要素は、温泉を含む熱水環境に生息する好熱性細菌の一種 Thermus aquaticusの発見(1969年)と分離・培養という微生物生態学の先行研究成果があり、この細菌が持つ耐熱性DNA合成酵素(属・種名を略した接頭語を付けてTaq DNA polymeraseと略称)を触媒として利用したことです。PCRでは、熱変性、アニーリング、伸長反応という3段階の温度変化の反応を繰り返しますが、このプロセスの商業的実用化は耐熱性酵素の利用なしでは成し得ませんでした。

第三の要素は、PCRを装置として自動化するためのペルチェ素子の利用です。ペルチェ素子は、直流電流により冷却・加熱・温度制御を自由に行える板上の半導体熱電素子であり、19世紀に発見されたペルチェ効果(金属を接合して直流電流を流すと、接合点で熱の吸収・放出が起こる)が基になっています。短時間に温調変化を伴う自動PCR装置の開発には、このペルチェ素子の利用が必須でした。

このように科学は革新的技術の基礎になっているわけですが、元の基礎研究の時点ではこれが何かの役に立つということは、多くの場合断言できません。かといって、科学や基礎研究を比喩するのに、「役に立たないことが基礎研究」あるいは「役に立たない科学が役に立つ」と開き直り気味に形容するのも、さすがに言い過ぎなように思います。基礎研究を行なうことのいい訳に使われているような印象があって、気持ちのいいものではありません。

「役に立たないのが基礎研究」風の表現は、もちろん世界中で見られますが、圧倒的に日本人の研究者が用いることが多いように思います。そのような表現をする必要もありません。欧米ではもっとポジティヴに基礎研究の有用性を主張することが多いようです。

真面目なことを言えば、科学の研究に税金あるいは他人のお金を原資として使う限りにおいては、少なくとも研究者は一般人に向かって「役に立たない」とは言ってはいけないのです。自分の基礎研究は価値がないと思う科学者または研究者は皆無でしょう。だとすれば、その価値を一般人に理解させる程度の情宣(科学コミュニケーション、サイエンス・コミュニケーション)の能力を研究者は備えるべきであり、かつ多かれ少なかれそれは実践されるべきでしょう。すなわち研究者は、自らの研究成果を一般人に対して可視化し、その意義を理解できるように努めることで「科学者としての道義的責任」を果たすことになります。

目的基礎研究は別にして、発明や技術革新に資するという意味で役に立つかどうかは簡単には言えないのが科学の基礎研究です。しかし、それを抜きにしても、あらゆる基礎研究が社会に貢献できると明言できることがあります。それは教育です。ほとんど誰も知らない、何に応用できるかわからない研究でも、それを手段として学生、生徒、さらには一般人にまで科学の意義を説くことはできますし、そのプロセスで、自分の研究の価値を知らせることもできるのです。

2. 論文数の減少にみる研究力低下

日本の科学技術力の低下が数字となって現れているものの一つが科学論文数の減少です。海外の先進諸国における論文数はこの10年間軒並み増加しており、とくに中国の台頭が顕著です。一方、現在、先進諸国の中では唯一日本だけは論文数は減少しています。日本の傾向を見ると1990年代前半迄は増加していたものの、後半には横ばいとなり、2013年以降は減少に転じてしまいました(ただ直近では微増しているようです)。

令和元年版「科学技術白書」[1] で主要国における論文数の推移を見てみると、国・地域別の論文数ランキングでは、日本の論文数はこの10年間(2006–2016年で少々古いですが)で2位から4位に下がっています(表1上)。論文の注目度や質の指標として扱われる被引用数においては、Top10%論文数は4位から9位に転落しています(表1下)。つまり論文生産の観点から見た全体の研究力の低下だけでなく、質の高い論文も次第に生み出せなくなっている傾向がうかがわれます。

表1. 過去10年間(2006–2016年)における国別論文数トップ10ランキング(文献[1]より転載)

表1に示した各国の論文数を人口100万人当たりで表すと、日本の順位は8位とさらに下がります(図2)。Top10%論文数を人口100万人当たりで表すともはやトップ10の圏外になってしまいます。つまり、国民1人当たりが産み出す科学論文の数は、世界のトップ10に入るか入らないかという状況です。

図2. 人口100万人当たりの科学論文数(表1上の論文数を人口で割ったもの).

2017年にはNature Indexにおいても、日本の科学研究が論文の国際シェアの減少などからみて失速傾向にあると指摘され、40歳以下の若手研究者の増加が必要と提言されています [2]。

そして、このコロナ禍におけるCOVID-19関連の論文に目を投じると、ここでも日本の劣勢ぶりが見てとれます。文部科学省科学技術・学術政策研究所は、世界保健機構WHO が公開している文献・論文データやバイオアーカイブ(bioRxiv)やメドアーカイブ(medRxiv)のプレプリントサーバが共同で公開しているCOVID-19・SARS-CoV-2関連論文を調査し、その分析結果を発表しました [3, 4]。

それによると、2020年4月時点でのデータですが、査読済み論文数では中国と米国の2国が抜きん出ており、表1と同様な傾向になっています(図3)。3位以下はイタリア、英国、フランス、ドイツ、インド、スペインと続き、やはりヨーロッパの先進諸国やCOVID-19の感染者が多い国が目立ちます。そして日本ですが、17位とかなり後ろであり、シンガポール、香港、韓国、台湾などの東アジアの国・地域の後じんを拝しています。

図3. COVID-19・SARS-CoV-2に関連する論文の国別出版状況(文献[4]からの転載図).

バイオアーカイブやメドアーカイブなどの査読前論文において、日本の順位は若干上がるものの、中国、欧米の国々に水を開けられている傾向は同じです。

3. なせ論文数が少ないか?

SARS-CoV-2やCOVID-19の研究については、従来に例を見ない量と速さで論文が刻々と発表されています。もちろんこの背景には、パンデミックという危難に対応する研究の喫緊性という世界共通の認識があり、過去の感染症(とくにSARSやMERS)についての知見の蓄積もベースにあります。加えて、医療技術や分析技術の向上,データベースの充実、出版プロセス・データ共有空間の電子化、高速化、オープン化が相互に影響していると推察されます。ソーシャルメディアの発達(Facebook、Twitter、YouTube、および研究者専用のAcademia、ResearchGateなど)も少なからずこれに影響を与えているでしょう。

しかし、日本はこの流れに完全に乗り遅れているという印象です。いろいろ理由は考えられますが、やはり第一に日本の科学研究界全体の地盤沈下が影響していることは否めないでしょう。これについては国立大学の法人化の影響と合わせて、次回(その2)で述べたいと思います。

そして第二に、医学系研究分野の偏在化も影響しているかもしれません。最近の医療分野の研究開発予算配分 [5] から見えることとしては、ICT活用医療技術、再生・細胞医療、遺伝子治療、ゲノム医療・創薬が注目され、疾患基礎研究としては難治性疾患、がん、免疫、脳・神経科学に焦点が当てられているようです。

疾患基礎研究として感染症も含まれてはいますが [5]、例としては肝炎やエイズなどが挙がっており、今回のようにパンデミックを起こすような感染症は具体的に想定されていないように思われます。臨床微生物、ウイルス感染症、公衆衛生、疫学などの研究分野は、近年どちらかと言えば隅に追いやられてきた印象があり、研究人口も専攻する学生も減っているのではないかと考えられます。そして今回のいざ流行というときに、世界と肩を並べてスタートダッシュできなかったということではないでしょうか。

そして第三として、より重要なのが、日本の科学文化の醸成度が低いのではないか?ということが挙げられます。この傾向の一つとして、大学院教育の欠陥が原因なのかもしれませんが、研究者や専門家自身が科学を根拠として物事を考える地盤がきわめて弱いということが、このコロナ禍で明らかになったということが言えます。つまり、専門家や研究者自身から発信された根拠のない数多くの言説や謬言が、テレビ媒体、ウェブ記事、SNSなどを通して飛び交っていることがその現れです。

これは世界と比べると、圧倒的に日本の医学界の研究者・専門家に多い現象です。たとえば、PCR検査の特異度を基にした「PCR検査を広げれば、事前確率が低いほど、偽陽性が出る確率が高くなる」という言説です。

「検査は事前確率が低い程偽陽性が多くなる」というのは古典的医学ドグマですが、このドグマに拘泥してPCR検査そのものの信頼度を貶め、検査を拡大すべきでないと吹聴しているのが日本の感染症コミュニティと一部の医者集団(いわゆる医療クラ)です。

このような検査精度を盾にしたPCR検査抑制論は、世界では聞いたこともなく、論文も一切見つけることもできない日本固有の謬言です(世界の主張は「検査を繰り返せ」)。インフォデミックは世界的な現象ですが、日本の深刻性は、厚生労働省の医系技官、旧政府専門家会議や関連学会といった実際の対策の中心にある感染症研究コミュニティが発信源になっていることです。

そしてこれも科学文化に関連しますが、SARS-CoV-2と言う共通の敵に異分野の研究者が勇気をもって声を出すという、科学コミュニケーションの力も行動力も弱い気がします。さらに世界を見ると、医療関係者、感染症、ウイルスの専門家はもとより、生命科学、物理学、数学・統計学、経済学、社会学などさまざまな分野のたくさんの科学者や研究者が、新型コロナに関連する論文を発表したり、SNSを通じて見解を述べています。

たとえば、プレプリントサーバーには、普段は物性や高エネルギー物理を研究している物理学者による、数理モデリングや疫学の論文がたくさん見られます [6]。数学、財政学、経済学などの研究者が、新型コロナ関連のソーシャルネットワークに焦点を当てた論文を発表していることも注目されます。一方、日本では、異分野研究者による新型コロナ感染論文投稿はほとんど見られません。

おわりに

以上、新型コロナウイルスとCOVID-19関連の日本発の論文が少ないこと、およびその理由について若干の私見を述べました。次回(その2)では、科学と研究力の弱体化に及ぼした大学法人化と運営費削減の影響に触れながら、コロナ後の大学や科学界のあり方を考えたいと思います。

引用文献・記事

[1] 文部科学省: 令和元年版科学技術白書. https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa201901/detail/1417228.htm

[2] Nature Index 2017 Japan. Nat. Index. 543, S1–S40 (2017). https://www.nature.com/collections/hmjqglbjjn

[3] 大学ジャーナルONLINE: 新型コロナ関係論文、国別発表数と感染者数に相関関係. 2020.05.18. https://univ-journal.jp/32326/

[4] 科学技術・学術政策研究所:COVID-19 / SARS-CoV-2 に関する研究の概況 [DISCUSSION PAPER No. 181]の公表について. 2020.05.15. https://www.nistep.go.jp/archives/44297(小柴 等,伊神 正貫,伊藤 裕子,林 和弘,重茂 浩美 「COVID-19 / SARS-CoV-2 に関する 研究の概況 ─ 2020 年4 月時点の論文出版等の国際的なデータからの考察」,NISTEP DISCUSSION PAPER,No.181,文部科学省科学技術・学術政策研究所. DOI: http://doi.org/10.15108/dp181)

[5] 内閣府健康・医療戦略推進本部: 令和2年度 医療分野の研究開発関連予算のポイント. 2019.12.20. https://www8.cao.go.jp/iryou/council/20200109/pdf/sankou4.pdf

[6] Gibney, E.: The pandemic mixed up what scientists study – and some won’t go back. Nature 05 June 2020. https://www.nature.com/articles/d41586-020-01525-z

カテゴリー:科学技術と教育

カテゴリー:感染症とCOVID-19

今日、日本全国における新型コロナウイルス新規陽性者数が1,000人を超え、1,252人となりました。そして9府県で1日当たりの新規陽性者数を更新しました。すなわち、大阪221人、福岡101人、愛知167人、沖縄44人、京都41人、岐阜30人、栃木16人、三重10人、鳥取2人の新規陽性者数を記録しました。加えて、今回の流行が始まって以来、岩手県で初めて陽性者が2人確認されました。

図1は、NHKの本日21時のニュースの時点での陽性者情報であり、感染者1,229人となっていますが、栃木で10人、岐阜で13人の上乗せがあり、合計1252人となります。

図1. テレビのニュースが伝える全国の新規陽性者数と累積陽性者と死者数(NHK News Watch9 2020.07.29).

累計死者数もいつの間にか1,000人を超えて1,003人(クルーズ船を除く国内事例)となりました。思えば、最初の国内事例から累計陽性者数が1,000人を越えるのに49日間かかりました。そのことをブログに書いたのが3月4日です(→国内感染者1,000人を突破)。それが、最初の事例から6ヶ月以上経って、たった1日で陽性者数が1,000人を超えるようになったわけです。

政府の感染症抑制へ向けての無策ぶりや勘違いぶりは目を覆いたくなるばかりです。実は最初の流行の3-5月は検査がまったく足りないことで、はるかに多数存在していた若年層の無症状・軽症感染者を見逃していたことは、今回の流行における陽性者の年齢構成を見れば明らかです。それに気づかないないまま、見かけの減衰を「日本モデルの力」の成功(→世界が評価する?日本モデルの力)などと勘違いして経済活動再開に走ったこと、そして裏ではだらだらとくすぶっていた潜在的若年層の感染の燃え残りが、再び勢いを増し現在に至っていることを、国は強く認識すべきと思います。

言い換えれば、検査を絞った当初のクラスター対策が大きな勘違いと油断を招き、今回の再燃流行をもたらしたと言っても過言ではありません。

対策の失敗の上塗りは専門家会議の廃止と分科会への改組、それに、もはや論外ですが、無策の中でのGo Toトラベル事業の前倒しの開始です。

私は6月初頭に第1波の流行の再燃を予測して、国がとるべきいくつかの可能な感染症対策を提言しました(→再燃に備えて今こそとるべき感染症対策)。それは専門家会議の見解の見直し、ウイルス解析情報の開示、検査拡充と実施(職種ごとの優先検査)、接触追跡アプリの導入、隔離・医療態勢の強化と経済支援、厚労省・感染症コミュニティーの体質改善です。しかし、これらのほとんどが今なお対策として実現しておらず、あるいは改善されていません。

このような無策の中での社会経済活動の再開は異常とも言えます。おそらく8月には、政府は再度接触削減のための自粛要請を強化することになるでしょう。

●行政検査の弊害

検査の件数は4月の流行ピーク時に比べて大幅に増えましたが、基本は厚生労働省を司令塔とする保健所を通す行政検査であり、検査対象者は濃厚接触者に限定されています。この弊害は、たとえば介護施設でクラスター発生の事例に現れています(→PCR検査拡充非合理論の根っこにあるもの)。すなわち、この事例では行政検査の対象となったのは濃厚接触者の40人のみであり、入所者・職員全員(160人)については検査が拒否されました。結局、施設自らが検査する必要がありました。

今日もテレビの情報番組やワイドショーでは、行政検査に関する検査拒否などのトラブルについて伝えていました。名古屋市では、ある女性が38℃の発熱と味覚障害があり、保健所に相談しましたが、陽性者との接触の可能性が低いとして検査の対象にないと回答されました。翌日全身の痛み、倦怠感で再度保健所に連絡するも50回以上かけても繋がらず、やっとかかったと思ったら「まだ話足りないんですか?」との返事だったそうです。そして、30分後「やはり接触が確認できないので検査できません」との回答で終わりました。

別のワイドショーでは大阪市での事例を紹介していました。旅行後に発熱した男性が医師に相談したところ、コロナの初期症状かもしれないとして保健所への連絡を勧められました。そして、保健所に連絡したところ「医師からの直接の依頼でないと検査は受けられない」と回答されました。男性は糖尿病の持病があって手遅れになるかもしれないと伝えると「それは仕方ないですね」と保健師に冷たく言われたそうです。その後4、5日後には検査を受けられるということになったらしいですが、「保健所の冷たい対応には驚いた」と漏らしていました。

3-5月の最初の流行において相当数の患者と死亡者を出したことと加えて、これは行政災害とも言える、大きな国民の健康被害と捉えるべきかもしれません。

●無策が招く市中感染と家庭内感染

先のブログ「コロナ禍のこの期に及んでも何もしない国」でも紹介したように、米国ニューヨーク州では感染拡大抑制対策の一つとして室内会食(レストラン)が禁止されています。室外では認められていますが物理的距離(physical distance)をとることとなっています。このNY州の方針の正しさをまさしく証明すると思われるのが、東京の最近の感染事例です。

昨日(7月28日)における経路判明の陽性者119人の感染場所と形態を見ると、32%に当たる38人が家庭内、20%に相当する24人が会食となっています(図2)。つまり、お店で飲食して感染した後、そのまま持ち帰って家庭内感染というパターンが相当の割合であることを示唆しています。しかも東京都の説明によれば2、3人での会食で感染が多いということをテレビは伝えていました。大阪府の吉村知事は、5人以上の会食は避けるという方針を述べていますが、人数はあまり意味をもたないということになります。

図2. 東京都における感染経路判明における感染の場所と形態(2020.07.29 TBSテレビ「Nスタ」).

このように、ほとんど無策の状態での東京における会食や飲食を通した感染事例を考えると、もしニューヨークのような対策をとっていれば、感染拡大はある程度防ぎ得たのではないかと考えられます。政府は相変わらず感染予防対策として3密回避を強調していますが、むしろ「会食が最大の感染リスクである」という視点からの対策をとるべきでしょう。飲食時には必ずマスクを外しますので、会食が危険なことは考えてみれば当たり前のことです。

●岩手県での初事例

時間の問題だったかもしれませんが、岩手県で初の陽性者が出てしまいました。達増拓也知事は以前、「第1号になっても県はその人を責めません」「感染者は出ていいので、コロナかもと思ったら相談してほしい。陽性は悪ではない」と呼びかけていましたが、感染者が責められるということは本来おかしなことです。このようなことを知事が呼びかけなければならないほど、日本における差別的な冷嘲熱罵の傾向は異常であるということです。

政府は依然として無策です。8月に入ると軽症者のトリアージ収容態勢と医療態勢はよりひっ迫した状況になるでしょう。そして、仮に夏はうまく乗り越えられたとしても、次に冬の流行期がやってきます。感染者の爆発的増大とともに医療崩壊が起き、とんでもない死者の数になることを私は恐れています。

引用した拙著ブログ記事

2020年7月25日 PCR検査拡充非合理論の根っこにあるもの

2020年7月22日 コロナ禍のこの期に及んでも何もしない国

2020年6月1日 再燃に備えて今こそとるべき感染症対策

2020年5月25日 世界が評価する?日本モデルの力

2020年3月4日 国内感染者1,000人を突破

カテゴリー:感染症とCOVID-19

カテゴリー:社会・時事問題