カテゴリー:感染症とCOVID-19 (2022年)

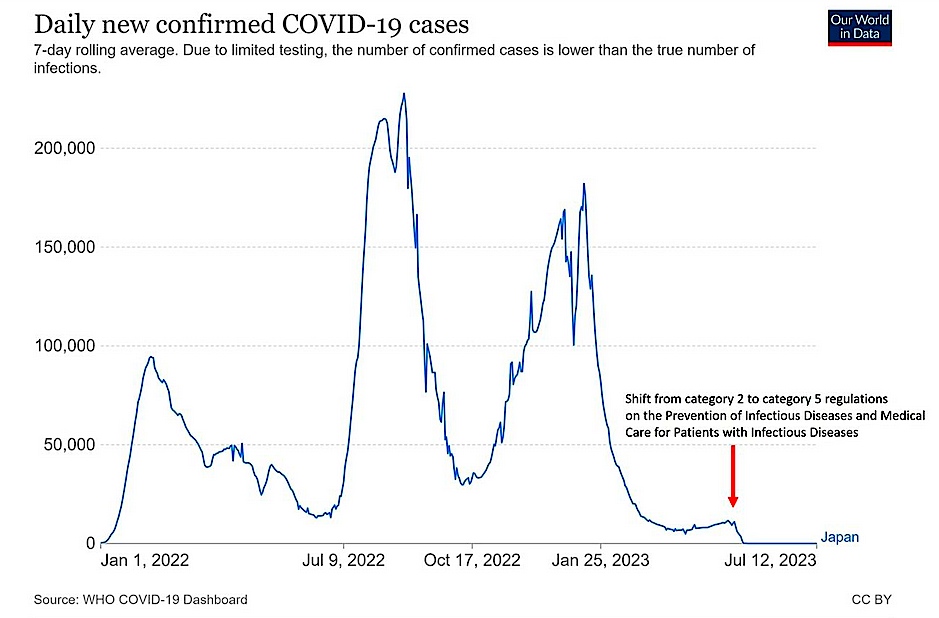

世界保健機構(WHO)は、5月5日、COVID-19に関する「世界の公衆衛生上の緊急事態」(the public health emergency of international concer, PHEIC) の宣言の終了を表明しました。国内では、5月8日、政府がこの感染症症の感染症法上での分類の扱いを5類に引き下げました。世界的には自然感染とワクチン接種による免疫で死亡者が激減していますが、もちろんパンデミックは終わったわけではありません。

この先、原因ウイルスであるSARS-CoV-2がどのようになっていくのか、注目されるところですが、先月ネイチャー系雑誌にこのウイルスの進化に関する総説論文が掲載されました [1](下図)。英国オックスフォード大学のウイルス進化学者、アリス・カツォウラキス教授のグループによる総説で、SARS-CoV-2がCOVID-19の流行や病態との関連でどのように進化してきたのか、この先どうなるかを占うのに理解を助ける格好の論文だと思います。このブログ記事で紹介したいと思います。

本論文は総説なので、文量があり、引用文献も200編を超えています。掲載されている図を見たり、また適宜引用文献も参照しながらでないと理解しにくい部分もありますが、とりあえず本記事では図を引用する形でまとめ、引用文献は省略しました。

本論文は総説なので、文量があり、引用文献も200編を超えています。掲載されている図を見たり、また適宜引用文献も参照しながらでないと理解しにくい部分もありますが、とりあえず本記事では図を引用する形でまとめ、引用文献は省略しました。

以下、筆者による翻訳文です。適宜、注釈をつけています。

-----------------------

1. 序論

SARS-CoV-2は、世界中で数百万人の死亡と深刻な罹患をもたらしている。このウイルスの生物学を理解するために、科学的努力が精力的に投じられてきた結果、膨大な数のゲノム配列が得られた。また、伝播性、重症度、免疫回避などの異なる表現型を持つ変異体の出現など、以前はほとんど間接的に推測されていた進化的事象を目の当たりにすることができるようになった。

本総説では、SARS-CoV-2の遺伝的変異を生み出すメカニズムについて、これらの事象を支える宿主内および集団レベルのプロセスの基礎を探る。すなわち、パンデミックの最初の年に、より高い伝播性とより高い重症度の進化を促したであろう選択的な力、そして2年目と3年目の抗原進化の役割、さらに免疫回避と再感染の意味、そして組換えの証拠と関連性について述べる。

「懸念すべき変異体(VOC)」のような主要な系統がどのように生まれるかを理解するために、VOCの出現の基礎となる慢性感染モデルの証拠およびウイルス進化に動物のリザーバーが関与している可能性を対比させながら、ここでは前者がより可能性が高いと結論づける。不確実性を評価し、将来起こりうるSARS-CoV-2の進化の軌跡に関するシナリオをも概説する。

2. パンデミック期間におけるSARS-CoV-2の多様化

●突然変異率、複製忠実度、宿主を介したゲノム編集

ウイルスが進化する速度の重要な決定要因は、その突然変異率である。これは、ウイルスのポリメラーゼの複製忠実度によって決定される生化学的特性で、複製サイクルごとに遺伝的変化が生じる固有の速度である。これらの遺伝的変化は、選択が起こるための原要素である。ほとんどの変異は有害であり、変異を生じたヴィリオン*は複製に失敗する。SARS-CoV-2の突然変異率は、複製サイクル1回のヌクレオチドあたり約1×10-6〜2×10-6と推定され、他のベータコロナウイルスにおける過去の推定値と一致している。これらの変異率は、C型肝炎ウイルス(HCV;複製サイクルあたりヌクレオチドあたり10-5×10-6変異)やヒト免疫不全ウイルス(HIV;複製サイクルあたりヌクレオチドあたり10-4×10-6変異)などの他のRNAウイルスで典型的に見られる変異率の範囲内にある。

*筆者注:ヴィリオン(virion)=宿主外でのウイルス粒子のこと

HCVやHIVはコロナウイルスとは異なり、その複製機構に3'エキソヌクレアーゼによる校正機構を持たない。たとえば、SARS-CoV-2 アルファ変異体の検出に役立ったS遺伝子脱落の原因となるスパイク遺伝子の69-70位の欠失や、感染力の増大との関連性が報告されているなど、挿入や欠失は複製エラーに起因し、多様性を生み出すことがある。

RNA複製エラーに加えて、宿主を介した自然細胞防御機構によるゲノム編集が、SARS-CoV-2ゲノムに相当数の定型変異を導入し、その進化速度に影響を与えている可能性がある。このような細胞変異促進因子は、SARS-CoV-2を含む多くのDNAおよびRNAウイルスやレトロウイルスゲノムに対して編集活性を示すAPOBEC1、APOBEC3AおよびAPOBEC3Gを含むアポリポプロテインB mRNA編集酵素(APOBEC)ファミリーのメンバーである。

APOBECの活性は、他のすべての変異よりもC→U変異がかなり多いという観察から、バイオインフォマティクスのアプローチによって推測されている. SARS-CoV-2のゲノムは、異なる細胞の抗ウイルスタンパク質(RNA 1に作用するアデノシンデアミナーゼ(ADAR1))によっても編集され、A→G変異(およびアンチゲノム鎖のU→C変異)を引き起こすことがある。

SARS-CoV-2ゲノム配列の編集に関連するC→U変異は、SARS-CoV-2の進化ゲノム解析に複雑な問題をもたらしていると思われる。C→U変異は、SARS-CoV-2ゲノムの非同義変異が同義部位での変異に比べて高い比率であることに反映されている。平均dN/dS比は、非同義部位あたりの非同義変異(dN)と同義部位あたりの同義変異(dS)の比率を示す尺度であり、約0.7から0.8である。このような変異は、抗原性あるいは表現型の変化をもたらす強力な駆動力となるであろう。さらに、C→U変異は、RNA構造や特定の塩基配列によって生じる変異の「ホットスポット」に偏っている可能性がある。C→Uの遷移と選択的復帰が繰り返されることで、多数のホモプラス部位が形成され、異なる株が収斂していく可能性*がある。

*筆者注:独立に進化している異なる株にも関わらず、類似した形質を獲得いく現象をhomoplasy(adj. homoplastic)と言い、このような部位(ホモプラス部位)が増えることで、異なる株が進化的に収斂していく可能性がある

●置換率

よく混同されるが、置換率(分子進化率とも呼ばれる)は変異率とは異なる。置換率は、ウイルスの進化に伴う変異の蓄積のペースを数えたパラメータである。置換率が高いということは、ウイルスが単位時間当たりに多くの変異を獲得していることを意味する。RNAウイルスの場合、置換率は一般的に系統学的手法で推定される。つまり、統計・系統学的手法を用いて、異なる時点で採取したウイルス配列の時間的スパンと変異数の差に関する情報を組み合わせて、置換率を推定するのである。

重要なのは、集団の中で検出可能な頻度に達した変異だけが進化速度の推定に寄与することである(図1)。パンデミックの初期にSARS-CoV-2の置換率を測定する上で重要な障害は、蓄積された進化的変化の量が限られており、確実な推定を行うには不十分であったことだ。懸念すべき変異体(VOC)が出現する以前は、ウイルスは1カ月にほぼ2回の進化的変化を獲得すると推定されていた(1日あたり1部位あたり約2×10-6)(図1a)。

●組換え(recombination)

組換えは、異なる遺伝的背景を持つ変異が集まってハイブリッド変異体を作り出すことであり、ウイルスの適応を促すもう一つのメカニズムである。組換えはベータコロナウイルスの進化に共通する特徴であり、SARS-CoV-2や他のサルベコウイルス*で検出されている。組換えが起こるためには、そしてその後検出されるためには、宿主が2つの遺伝的に異なるウイルスに共感染している必要があり、その組換えによって他の宿主に広がることができる生存可能な子孫が作られる。したがって、SARS-CoV-2の遺伝的分岐が進み、複数の分岐した系統が同一地域内で共存できるようになるとともに、出現から時間が経つにつれて組換え体が検出されやすい状態になる(図2d)。

*筆者注:SARS-CoV-2はベータコロナウイルス属のサルベコウイルス亜属に分類されている

SARS-CoV-2の異系統間組換えの最初の報告例の1つはXA系統であり、英国で初めて検出された。VOC(アルファとデルタ)間の組換えの暫定的な証拠も、日本での小さな症例群で報告されている。その後の研究で、北米で組換えB.1.631/B.1.634系統(Pango命名法ではXB系統と命名)が広がっていることが示された。その後の研究で、3つの組換え系統が発見され、Pango命名法が適用された。2つはデルタとBA.1の組み合わせ(XDとXF)、1つはBA.1/BA.2の組み換え体(XE)であり、さらに最近、いくつかの他のオミクロン組換え体が確認されている。

3. SARS-CoV-2の進化のレベル

●感染急性期における進化

SARS-CoV-2への感染の大部分は急性で、通常、症状発現後10-15日以内に免疫系によって除去される(図2a)。SARS-CoV-2が個体に感染すると、ウイルス粒子は呼吸器内で指数関数的に産生され、感染後2-5日頃に力価がピークに達するが、これは症状の発現時期とほぼ一致する。オミクロンが症状発現後3日頃にピークに達する以外は、ほとんどのSARS-CoV-2の変異体で同様の動態を示す。

ウイルスの宿主内多様性は、通常、ある少数のアレル頻度の閾値(通常2~5%以上)以上に検出される宿主内1塩基変異体(iSNV)の数で定量化される。典型的な急性症状患者では、SARS-CoV-2の宿主内多様性は限られており、ほとんどのサンプルは低頻度でごく少数のiSNVを含んでいる。また、鼻腔環境と口腔環境におけるウイルス集団の不一致によって実証されたように、ウイルスの組織臓器コンパートメント化が起こる*と考えられる。

*筆者注:組織・臓器でウイルスの多様性が異なること

●トランスミッション・ボトルネック

伝播ボトルネックは、感染イベントにおいて、ドナー宿主の遺伝的多様性と比較して、新しい宿主に感染する創始ウイルス集団の遺伝的多様性の量で表される。すなわち、感染ボトルネックは、宿主内の進化過程と宿主間の進化レベルの間のリンクである*。

*筆者注:最初に感染した宿主で見られたウイルス多様性が、伝播で次の宿主に引き継がれにくいということ(=伝播ボトルネック)

感染後、SARS-CoV-2感染は通常1~2個のヴィリオンによって確立される。つまり、最初の感染過程で生成された変異体のほとんどは失われ、次に偶然感染したものが、新しい宿主に固定されることがある。このことは、iSNVが個体間で共有されることはほとんどないことを示唆している(図2b)。iSNVが伝播ボトルネックを介して伝播する際に確率的な役割が大きいため、選択が非常に強い場合を除き、変異体の選択的優位性の大きさをしっかりと推定することができない。D614Gや、より大きな範囲でのVOCの出現は、すべて顕著な選択的優位性を特徴とする。狭い伝播ボトルネックは、ウイルス伝播の普遍的な特徴であり、ヒトと非ヒトウイルスで同様に観察されている。

●宿主集団における進化

宿主間のスケールで進化を考える場合、宿主内のウイルスの多様性は通常無視され、代わりにコンセンサス配列(ゲノム上の各サイトで最も一般的なiSNVを取った配列)に焦点が当てられる。VOCが出現する以前も、そして現在も、主要なVOC系統の中では、急性感染した個体に存在するウイルスの遺伝的多様性が限られていることと、狭い伝播ボトルネックから、宿主間のコンセンサスレベルで観察される遺伝的多様性のほとんどは、狭い伝播ボトルネックを偶然に克服した、中立的にまたはわずかに劇的に変化した突然変異を表している。このような偶然の変化は遺伝的ドリフトとよばれ、強い選択的優位性を持たない変異が集団の中で循環し、偶然に高い頻度に達する。

狭い伝播ボトルネックだけでなく、ごく一部の感染宿主が伝播の大部分を担う「スーパースプレッディング」も、さらなる確率性の原因であり、したがって遺伝的ドリフトの一因となる。スーパースプレッディングは、二次感染の数に不均質性を導入することで偶然性を高め、その結果、ウイルスの有効な個体数を減少させる。

狭い伝播ボトルネックはしばしば創始者効果(founder effect)をもたらし、1つまたは少数の「創始者」ウイルスだけが、新しい感染の際のすべてのウイルス、およびその後の伝播の連鎖におけるすべての感染の祖先となる。新しいアウトブレイクが最終的に1人の創始者である個体によって引き起こされた場合、その後のすべての感染症は同様のウイルスコンセンサス遺伝子型を持つことになる。

パンデミックの初期には、ある変異体が本質的に有利なために頻度が増加しているのか、それともドリフトや創始者効果などの要因によるものなのかを確認することが困難であった。特に、2020年初頭にD614G変異が世界的に固定化したことで、それが自然選択の結果なのか偶然なのかについての議論が巻き起こった。その後の研究で、この変異は実際に、元のB.1系統に比べて20%近い伝達性の優位性を持つことが示された(図2c、d)。

4. パンデミックの進化フェーズ

●進化が止まったように見える時期

SARS-CoV-2がヒトに出現した後、最初の約8ヶ月間は、ウイルスの進化は限定的であったようだ。これは、世界レベルでのウイルス数が比較的少なく、感染拡大がまだ普遍的ではなかったためであり、また世界の多くの地域で非医薬的介入を行った結果でもあり、部分的にはウイルスのサンプリング不足というによる人為的なものでもあった。これらの要因と、コロナウイルスのポリメラーゼ酵素の校正能力に関する予備知識から、当時はSARS-CoV-2はゆっくりと進化し、パンデミックの展開と制御において進化が重要な役割を果たすことはないだろうと予測された。2020年4月には、D614G置換が最も顕著な進化的変化となり、この時期はウイルスの多様性と進化の例が限定的という特徴があった。

この期間に、SARS-CoV-2の推定置換率は50%近く減少した。これは主に不完全な純化選択の結果であり、短い時間スケールでは、ウイルス集団にまだ純化されていない劇症型変異が過剰に残ってしまう。このため、系統樹の末端枝で表される小さな時間スケールでの進化の割合は、系統樹の内側の枝で表される長期の進化に比べて高くなる(図1a)。この現象は、他のウイルスでも流行の波の過程で推定される置換率を変化させる原因になっていると考えられる。

●分岐の著しい系統の出現

SARS-CoV-2の最初の分岐系統が出現するまでには8ヶ月を要したが、進化の観点から見るとパンデミックの転換点となった。最初の3つの系統は、後にアルファ、ベータ、ガンマと呼ばれるVOCであり、世界の異なる地域で独立して出現し、不可解とも言える高い進化の程度の結果であった。VOCの変異の多さは、進化論的な観点から特に顕著である。アルファとガンマは、それぞれ14個と11個の非同義変異を祖先の系統と比較して余分に持っているのに対し、オミクロンはスパイク遺伝子に数十個以上の変異を有していた。これらの観察結果は、慢性感染時に複製が継続され、ウイルスが多くの進化的変化を獲得することができたという異常な状況によって生まれたと思われる。これは、呼吸器系ウイルスに典型的な急性感染の連鎖とは対照的であり、厳しい伝播ボトルネックを強いることで、突然変異を定期的に排除した結果である(「VOCの進化的成り立ち」の項を参照)。

SARS-CoV-2系統樹における非VOCのバックグランドとVOCのクレード内の間では、全体の進化率の推定値に大きな違いはないが、バックグランドとVOCクレードをつなぐ幹枝の置換率は約2倍から4倍高い(図1b)。この進化速度の違いは非同義置換にのみ見られ、同義置換の速度はVOCクレード内と非VOCクレードの相対的にほぼ同様である。

●系統内の漸進的な進化

2021年11月下旬に発見されたオミクロン変異体は、もともと3つの姉妹系統(BA.1、BA.2、BA.3)から構成されていたが、やがてパンデミックの新しいフェーズが始まった。それは、それまでの分散した系統を生み出した段階とは異なり、オミクロンの亜系統が次々と現れるというものだった。BA.1が世界的に優勢になった直後、BA.2に取って代わられ、さらにBA.2.12.1やBA.2.75などの亜系統に多様化し、さらに、BA.2亜系統とは系統的に異なる、世界的に大流行したBA.5が登場した。BA.5が世界的に優勢になってから、オミクロンのいくつかの亜系統が出現したが、いずれもBA.5を追い越すには至っていない。むしろ、スパイク遺伝子に複数の変異を共有することで、著しい収斂進化を遂げている。

2021年と2022年を通じて、SARS-CoV-2の進化は、主要系統内の分岐が着実に増加し、連続する新しい主要系統に関連して段階的に増加するという特徴があり、進化の全体速度が速くなった。このような系統間進化ダイナミクスは、系統内速度よりも大幅に速いという分子時計に適合している。しかし、BA.5の出現後、SARS-CoV-2がこのように分岐の激しい系統の出現を繰り返す飛躍的な進化を続けるのか、それともより緩やかな適応過程へと移行しているのかは、現在不明である。2022年には、BA.2およびBA.5内で出現した複数の系統が、いくつかのアミノ酸の変化と中程度の感染優位性を持ちながら、より段階的に進化することが観察されており、より緩やかな段階的進化への移行を示す可能性もある(これに関する詳しい考察は「今後考えられるシナリオ」参照)。

5. 伝播性:進化の主要駆動力

●内在性伝達能の進化

寄生体は通常、一時的な生息地を持つ非常に散在的な環境の宿主集団に存在し、そこで内在する伝達能力が、特にウイルスのような絶対的的寄生体にとって重要な適合要素になる。感染可能な期間が短い急性感染を引き起こすウイルスでは、高い伝播性が優先される特性をもつ。このようなウイルスでは、伝播性は通常、純再生産数(Rt:各症例が集団に生み出す二次感染の総数)で表され、宿主集団レベルに適合したものに近いと想定されている。したがって、この種のウイルスがより高い伝播性を目指して継続的に進化することは、適合性を最大化する当然の進化過程として理解することができる。

感染プロセスは、感染宿主からのウイルスの排出、環境中でのウイルスの生存と移動、そして感染先のマクロ生物への定着という3つのステップに分けられる。自然選択は、これらの各ステップを促進するウイルスの特定の形質に作用し、内在する感染性の増加は、これらの感染性を高める形質の継続的進化の結果である(図4)。

例えば、SARS-CoV-2とアンジオテンシン変換酵素2(ACE2)受容体(主要な細胞侵入経路)との相互作用を最適化すると、2つの方法でウイルスの感染性が高まる。感染細胞の数を増やすことで感染力を高め、感染者の粘膜分泌物中のウイルス量を増加させる。また、それは、そのウイルス系統が新しい宿主で感染を確立する能力を高める(図4b)。スパイクタンパク質の変異は、受容体への結合を強化し、安定化させることができる。これは、D614G変異で初めて観察された。その後、VOCのアルファ、デルタ、オミクロンは、さらに結合をよくする変異を持つことがわかったが、その最もよい例は受容体結合ドメイン(RBD)のN501Y変異である。

膜融合を媒介とした細胞侵入に不可欠な因子は、スパイクタンパク質の切断である。フェレットモデルでは、フーリン切断部位の挿入がウイルス感染に必須であった。アルファとオミクロンのP681H、デルタのP681Rの変異は、スパイクタンパク質をほぼ完全に切断するため、ウイルスの侵入を促進し、最終的に感染を促すことになる。全体として、受容体結合とスパイクの切断を促進する変異は、感染力と感染性の両方を高め、それぞれの系統の拡散を改善するようである。ヌクレオカプシドの変異(R203K + G204R)は、複製と伝播性を高める可能性がある。アルファでは、スパイク以外の進化として、ヌクレオカプシド、ORF9b、ORF6遺伝子のサブゲノムRNAレベルが増加し、自然免疫の逃避と伝播力の向上につながるようだ。

また、ウイルスは、より伝播しやすい組織や臓器への向性を進化させることで、伝播性を高めることができる。気管支や肺の細胞に感染する祖先型SARS-CoV-2とは異なり、オミクロンBA.1は、エアロゾルが入りやすい鼻咽頭で効率的に複製するように進化した。また、BA.1は、生体外気管支培養では他のVOCよりも速く複製するが、肺細胞ではうまく複製できないようである。

宿主外でのウイルスの安定性は、固有の感染性の不可欠な要素であり、ウイルスの適合性に大きな影響を与えると思われる。SARS-CoV-2がエアロゾルに留まる能力は、パンデミックの系統によって異なることが証明されている。エアロゾルの安定性に関する研究では、祖先の系統と比較してアルファとベータは半減期が長く、デルタとオミクロンは祖先と同程度の安定性であることが明らかになっている。別の研究では、VOC間のエアロゾル中におけるヴィリオンの寿命が極めて低くて類似することから、進化する系統間の差が大きくない限り、エアロゾル中の安定性は感染性の進化において決定的な要因とはならない可能性が示唆されている。

ウイルスは、本質的に伝播力が強いだけでなく、伝播力の持続によって再生産数(Rt)を最大化することができる。宿主への感染が長ければ長いほど、より多くの二次感染を引き起こすことができ、その結果、ウイルスの再生産数は増加する。したがって、感染力の持続時間は、それ自体が進化可能な形質である。

固有の伝播力が同じレベルの2つのウイルスを考えた場合、感染開始時期が早ければ、一方のウイルスが他方より早く感染する可能性がある。潜伏期は疫学的な特性であり、ある個体が感染してから他の個体に感染し始めるまでの時間を表している。潜伏期間が短いと、宿主が感染してからすぐに感染させることになり、あるレベルのRtであれば、エピデミック*が発生する可能性がある。オミクロンBA.1では、デルタと比較して感染開始時期が早いことが確認されているが、その感染力の持続性は短時間であることが確認されている。

*筆者注:エピデミック(epidemic)は単に「流行病」を意味する用語であり、その範囲や時間的スケールの概念は含まない

●免疫集団における伝播性:免疫逃避の進化

RNAウイルスは、免疫を標的とするゲノムコード領域の適応的変化である抗原性について、かなり進化させることが知られている。抗原ドリフトは、しばしば免疫逃避(液性または細胞性免疫が病原体を認識または中和できないこと)を引き起こす。ナイーヴな宿主集団では、ウイルスの適応的特性は固有の伝播性で支配されるが、高度な免疫集団では、宿主の抵抗力に打ち勝つ能力が、少なくとも適合決定因子として同等に重要になる。たとえ伝播力の強いウイルスであっても、抵抗力のある宿主の間では感染を広げることはできない。免疫逃避変異は、免疫個体の再感染を可能にし、免疫逃避系統の新しい生態学的ニッチ*(再感染というニッチ)を効果的に開くことになる。

*筆者注:生態学ニッチとは、ある種が関わる(地位を獲得する)まとまった環境要因

SARS-CoV-2では、2020年後半に抗原進化の兆候がVOCのベータとガンマで確認され、それぞれ抗体認識と中和を低下させる変異、特にE484K変異を持つことが分かった。これらの系統が最初に確認された南アフリカとブラジルの初期発症データは、他の系統が循環している地域と比較して再感染率が高いことを示しており、免疫集団において高い感染性を維持するために免疫逃避変異が重要な役割を果たしていることを示している(図4c)。

2021年秋にオミクロンが出現すると、この変異体はそれ以前のどの変異体よりも再感染を引き起こす能力が非常に高いことがすぐに認識された。スパイクの主要なVOC変異の多くは、中和抗体結合が最も強力であるRBDとアミノ末端ドメインに見られる。網羅的突然変異スキャンニングの研究により、これらの変異がACE2結合親和性を高め、抗体結合を逃れる能力について多くのデータが得られている。特に、E484(K、P、Qへのアミノ酸変化)部位とN501(Y、Tへのアミノ酸変化)部位が、それぞれウイルスの血漿抗体中和とACE2結合親和性に大きな影響を与えることを示している。

オミクロンの最初の2系統(BA.1およびBA.2)には、30以上のアミノ酸置換といくつかの欠失や挿入が見られるが、初期のVOCsと比較すると、系統的に深く分岐している。これらのオミクロン亜系統で生じた新しい変異は、やはり主にRBDに集中しており、自然感染者やワクチン接種者の血清の中和価を著しく低下させたが、ACE2結合親和性にはわずかな影響しか及ぼさなかったと考えられる。BA.4およびBA.5系統の子孫は、初期のオミクロン系統と比較してRBDにL452RやF486Vなどの変異があり、免疫逃避特性に大きく寄与することが示されている。ワクチン接種とブースターを受けた個体の血清は、BA.1およびBA.2と比較して、これらの系統の中和が低下していることも示されている。

S1サブユニットは、RBDとN末端ドメインを持ち、高度に分岐し、免疫回避する新しい変異体の間で共有される変異を相当数持っていて、適応進化の強い兆候を示している。つまり、主にこれらの系統が免疫集団で伝達する能力の向上を反映しており、特にオミクロン出現後でそうである(図3a)。予想通り、これらの変異は、適合力増強の側面とも関連していた(図3c)。

SARS-CoV-2の進化における細胞免疫からの逃避の寄与は、液性免疫からの逃避の寄与に比べてあまり明確になっていない。T細胞エピトープの大部分は、プロトタイプ株とVOCの間で不変である。スパイク変異P272Lは、支配的なT細胞エピトープの免疫逃避をもたらすことが示され、T細胞エピトープの他のいくつかの変異は、MHCクラスI提示を減少または直接阻害する。

自然免疫の他に、ワクチン接種も免疫逃避の原動力となることがある。特にSARS-CoV-2の決定的な違いは、非経口ワクチン接種後の粘膜免疫の欠如である。ウイルスは依然として上気道の粘膜で複製され、感染する可能性があるため、SARS-CoV-2の進化を促す要因としてのワクチン接種の役割は、自然感染の場合と比較して弱い可能性がある。自然感染とのもう一つの重要な違いは、多くの一般的なワクチンが標的とする抗原領域が、スパイクタンパク質、あるいはRBDだけと、かなり狭いことである。このため、当然、免疫逃避の選択圧はこれらの領域だけに制限される。とはいえ、ワクチンに関連した免疫逃避は、ベータとオミクロンの両方で示されており、予想通り、抗RBD誘発抗体が焦点となっている。

さらに、ワクチンによる液性免疫からの逃避は、デルタ変異体でが証明された。祖先株を用いた集団ワクチン接種により、より一定で予測可能な免疫圧力が生まれている可能性がある。一方、病原体の拡散と継続的な進化により、自然免疫はよりダイナミックな選択力を持つようになっている。免疫環境が変化するということは、いつでも、その免疫環境に対して高い逃避性を持つ変異体が集団の中で急速に広がり、潜在的に、免疫を誘発する変異体を凌駕する可能性があることを意味する。

SARS-CoV-2に対する免疫に特徴的なことと言えば、時間経過とともに衰える免疫力であるが、これは、ウイルスの免疫逃避の集団レベルの進化を遅らせる要因であると考えられる。免疫力の低下により、再感染に対する完全耐性者は部分免疫者よりも少なくなるのが一般的であるため、本質的に伝達可能なウイルス系統は、非感染者集団において免疫逃避がなくても高い適合力を維持できる。

6. 病毒性の進化

(病)毒性(virulence)という用語は、学問分野によって定義が異なる。生態学では、病毒性は、寄生体が宿主の体力を低下させる度合いと正式に定義されている。臨床医学や実験的健康科学では、病原体が宿主に与える害の程度を示すために、しばしば同義語の「病原性」(pathogenecity)が好まれる。また、臨床医学における病原性は、病原体が引き起こす特定の症状の観点から説明されることもある。病原体を特徴づける病原性とは異なり、関連する用語である「重症度」(severity)は、臨床症状の重さを表すために使用される。

病毒性は、生物学的な意味での実際の形質ではない。むしろ、相互作用の特性であり、宿主と寄生体という2つの種の間の生態学的関係の産物である。この病毒性の「相対性」は、同じ病原体が異なる宿主種に感染した場合、全く異なるレベルの病毒性を示すという事実がよく示している。複雑で多因子にわたる相互作用から生じる生態学的な結果として、病毒性をモデル化し予測することは困難である。とはいえ、その構成要素を理解することで、部分的にはその進化についてある程度の予測をすることができる。

病原性の変化はアルファで初めて報告された。その後、オミクロンが現れるまでのVOC(ベータ、ガンマ、デルタ)は、祖先の系統と比較して入院や死亡率(mortality rate)の増加を引き起こしていた。後に出現したオミクロンBA.1およびBA.2系統は、いずれも祖先株と比較して疾患の重症度が低くなっており、異なる変異体の病原性レベルはいかなる方向性のパターンも示さなかった。もちろん、ウイルスの系統が変化するだけでなく、宿主の耐性状況も変化するため、このような比較は難しい。ワクチン接種や過去の感染による宿主の抵抗力も変化するため、オミクロンの感染拡大は、集団免疫レベルがはるかに高い状態のもとで起こったことになる。

SARS-CoV-2の病毒性研究の多くは、当然のことながらスパイクタンパク質の役割に焦点を当てているが、ゲノムの他の部分もこの性質に寄与している。祖先ウイルスのバックボーンゲノムにオミクロン BA.1のスパイクを持つキメラウイルスを用いた動物モデル実験では、スパイクタンパク質が重要な役割に加えて、他のゲノム部分に病毒性因子が存在することが実証された。

SARS-CoV-2の文脈で頻繁に言及されることとして、病毒性の進化に関する一般的かつ誤った見解がある。それは、長期的には病原体は病毒性を低下させるように進化する傾向があるというものであり、強毒な病原体がやたら宿主を殺してしまえば、必然的に宿主とともに滅びるという理由からだ。この単純すぎる論理には、重大な欠陥がある。まず、ウイルスの実際の適応環境は、単一の宿主ではなく、宿主の集団であるという事実を無視している。多くの病原体において、重篤な疾患は新しい宿主に感染した後に発現する。SARS-CoV-2は、感染後3週間目以降に重症化・死亡する傾向があるが、感染期間は通常2日目から15日目までであり、死亡する平均的な時期以前にすでに90%の感染が達成されている。ウイルスの系統が他の複数の宿主に感染することに成功する限り、最初の宿主の最終的な運命がウイルスの適合力に大きな影響を与えることはない。このような状況では、高い病毒性はウイルスの適合面での障害にはならず、病毒低下が選択されることはないだろう。

特別で稀な状況を除いて、微生物は病毒性の面で直接利益を得ることはない。しかし、病毒性は病原体の他の特性(適応的なもの)と相関している可能性がある。つまり、病毒性の向上は、ウイルス進化の副産物である可能性がある。ウイルスが進化することでその適合力が向上し、病原性に関連する他の形質が最大化される。このような状況の例として、SARS-CoV-2のウイルス量が挙げられる。ウイルスの量が増えれば、感染の可能性が高くなるが、これはウイルスにとって重要な適性特性である。しかし、ウイルス量が多いほど重症化する可能性もある。このような状況では、ウイルスがより高い病原性を持つように進化する可能性がある(正味の適合力が向上する場合)。

病毒性に関連する重要かつ過小評価されている点として、感染致死率が低いにもかかわらず、伝播力の高い病原体(本質的な伝播力が高いか、免疫の逃避によるものかは別として)が集団レベルで高い疾病負担をもたらしていることであり、それが高病原性、低伝播性の病原体の影に隠れてしまうことがある(図4c)。この例として、MERS-CoVとSARS-CoVが挙げられる。MERS-CoVの場合は、感染致死率が30%以上と驚異的であるにもかかわらず、2012年以降の死亡は935人である。対照的に、SARS-CoV-2は、感染致死率が1%以下と推定されるが、今日までに1800万人以上の死亡者を出している。

病原性は多因子で生態学的な性質があり、また、関係する多くのパラメータについて信頼できる推定値が少ないため、病原性の進化をモデル化し予測することは困難である。感染と重症化の相対的なタイミングや、病原性と適応形質との間の生活史的な関連性を考えると、ウイルスが宿主集団に長期的に適応する際に、必ずしも進化的な力に頼って病原性を低下させることはできないことが分かっている。特定の状況の組み合わせによって、SARS-CoV-2の毒性は上昇することもあれば下降することもある。

7. VOCの進化的な成り立ち

●アルファからオミクロンへ

2020年12月下旬、イギリスの一部で急速に拡大し、スパイク領域に多数の変異を持つ新しいSARS-CoV-2の系統が確認された。この系統は、後にPango B.1.1.7に分類され、世界保健機関(WHO)によってVOC アルファと命名された。その後数週間のうちに、南アフリカとブラジルは、さらに2つの急拡大する系統、VOCベータ(Pango系統B.1.351)114とガンマ(Pango系統P.1)を報告した。これらの系統は、それぞれ、バックグラウンドのウイルス集団と比較して多くの遺伝的差異を有しており、その中には、伝播性の向上や免疫逃避の特性を示すものがあった。デルタ系統(パンゴ系統B.1.617.2)は、2021年5月にVOCとして認定されたが、インドではその数ヶ月前から流行しており、急速に以前のVOCに取って代わるようになり世界中で患者数が激増した。

2021年11月、南アフリカとボツワナで発見されたオミクロン(Pango系統BA.1-BA.5)が、新たな世界的流行の波を起こし始めた。これらのVOCは世界の異なる地域で出現したが、一連の変異(例えば、N501Y、E484K、ΔH69/V70)を共有しており、収斂進化の可能性を示している。これらのVOCはそれぞれ、直近の祖先変異体と比較して、著しく高い増殖優位性を持っていた。

アルファは最初に発見されたVOCであるが、系統的推定によると、ベータが2020年10月に報告される数ヶ月前の2020年6月以前に出現した可能性が高い。アルファの出現は2020年9月上旬、ガンマの出現は2020年11月中旬と推定された。中間的なアルファ様ゲノムとガンマ様ゲノムは、それぞれのVOCクレードが最初に出現する数カ月前に検出されている。インド国内でのデルタの起源と拡散の始まりは不明だが、グローバルデータに基づく系統推定では、2020年10月中旬に出現したと考えられる。他のVOCとは異なり、デルタの発見後、その頻度が大幅に増加したのはずっと後の2021年3月である。オミクロンの最初の3系統(BA.1、BA.2、BA.3)はすべて2021年10月の同時期に独立して出現し、次いで2021年12月中旬にBA.4、2022年1月にBA.5と続いた。BA.3の系統の出現は、BA.1とBA.2の間の祖先の組換えイベントの結果であることが示唆されている。また、新たに同定されたBA.4/BA.5系統の出現は、事前の異系統組換え事象を経たものと考えられる。

VOCの進化的起源のメカニズムについては、まだ議論の余地があるが、その出現を説明するいくつかの仮説が提示されてきている。ゲノム監視が不十分な地域でSARS-CoV-2がヒトに持続的にステルス感染しているとか、動物が感染源となり人獣共通感染症として循環しているとか、免疫不全の特定の個人で慢性感染している(図5)などがその例である。

●仮説1:ヒトにおける未検出の感染経路

SARS-CoV-2の世界的なゲノムサーベイランスは、他のどの病原体よりも圧倒的に詳細に行なわれているが(図3)、多くの低・中所得国においては、症例の0.5%未満しか配列決定されておらず、極めて地域間で不均一である。このような極端なサンプリング不足により、一部のウイルス系統が検出されずに循環しており、長期にわたるステルスウイルス進化を可能にしている。これは、パンデミック中にウイルスの持続的な流行を経験した、ゲノムサーベイランスが不十分な国に特に当てはまる。ゲノムサーベイランスが不十分な場合、SARS-CoV-2の慢性感染の検出が不十分となり、その結果、ウイルスの進化が検出されなくなる可能性がある(「仮説3:人間の慢性感染」参照;図5)。

進化の観点からすると、例えば12個の新規変異を持つ新規で感染力の高い変異体が、1ヶ月に2個の割合で徐々に置換を積み重ねて出現した場合、その変異体が報告されるまでに6ヶ月近く検出されないままになる。変異の一部がウイルスにとって有利で、より早く高い頻度に達することができれば、変異の蓄積はより早く起こるかもしれない。しかし、デルタとオミクロンは、わずか数ヶ月の間に世界中に拡散した。世界的な相互情報リンクを考えると、このような進化する系統は、この突然変異の蓄積過程のより早い段階で阻止される可能性が高い。さらに、ウイルスの進化が加速されない限り、その系統は、置換を徐々に蓄積するだけでは、置換率から予想される以上の10-12個の変異を獲得することはできない。したがって、複数回の急性感染の伝播連鎖の中で新規変異が出現する可能性は低いと思われる。

●仮説2:動物における感染

SARS-CoV-2に寛容な動物種は数多く存在するにも関わらず、このウイルスを効果的に媒介する種は、シリアンハムスター、ミンク、オジロジカの3種のみであり、現在、オジロジカが野生動物の感染源として唯一知られているだけである。現在までのところ、シリアンハムスターでは、ウイルス遺伝子の特異的な適応は観察されていない。ミンクとオジロジカで見つかったSARS-CoV-2の変異は、いずれも動物宿主に特異的であると考えられる。ミンクからの分離株の変異は、ミンクのACE2レセプターへのウイルスの結合を高めるが、オジロジカからの分離株は、主にスパイクタンパク質の外側に変化を持つことが判明している。

VOCのアルファ、ベータ、およびガンマに見られるN501Yスパイク変異は、これらの変異体が野生型マウスに感染することを可能にするが、これは動物への適応というよりも、ヒトを宿主とする進化から生じた偶然の一致であると考えられる。N501Yはオミクロンのスパイクタンパク質にも存在するが、オミクロンBA.1ではBalb/C実験用マウスへの感染が非効率的であった。しかし、祖先のバックボーンにオミクロンスパイクを持つキメラウイルスの場合、マウスへの感染性は著しく改善された。このことは、スパイク領域以外の他の変異もマウスにおける感受性に関与している可能性を示唆しており、ヒトACE2を発現するK18-hACE2トランスジェニックマウスでも確認されている。

オランダの養殖ミンクとカナダのオジロジカのSARS-CoV-2配列の乖離は、進化の加速と動物からヒトへの感染の可能性を示すサインを示している。しかし、これらのウイルスの変異の組み合わせは、ヒトのVOCで見られるものとは非常に異なっており、異なる進化の道筋を示唆するものだ。データはオジロジカのような新しい動物宿主にこれらのウイルス株が適応し続けていることを示しており、独自の進化を立証している。ただ、動物からヒトへのスピルバック*の可能性は残っている。

*筆者注:感染症の異種間伝播をスピルオーバー(spillover)と言い、動物種からヒトへの逆伝播をスピルバック(spillback)と呼ぶ

オミクロン以前の系統はすべて、シリアンハムスター、K18-hACE2トランスジェニックマウス、フェレットで同様の感染および病原性パターンを示した。しかし、オミクロン BA.1はフェレットに感染することができず、その進化が動物への適応でない可能性を示している。 さらに、SARS-CoV-2の動物種での継代や動物種への適応は、ほとんどのVOCsの中心的な特徴であるヒトの免疫逃避特性を引き出す可能性は低い。実際、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質で主に発生する多数の変異は、ヒトでかなりの免疫逃避を引き起こすため、ヒト内での長期進化を強く示唆しており、免疫抑制された個人ですでに報告されている。

オミクロンは特にヒトへの適応の産物であると考えられ、実験室で効率的に感染させることができるのは、シリアンハムスターのような少数の、特に感受性の高い動物種に限られる。現在のところ、VOCの起源が動物のリザーバーにあることを支持する説得力のある論拠は存在しない。しかし、逆のスピルオーバーによる長期的なリスクは考えられるため、オジロジカのような新しい動物リザーバーにおけるSARS-CoV-2の進化を注意深く監視・研究する必要がある。

●仮説3:ヒトの慢性感染症

感染者からのSARS-CoV-2の長期間の排出は、例えば、いくつかの癌、免疫抑制療法、AIDSなどにより、免疫力が低下している患者において報告されている。このような患者では、免疫システムの欠陥により、急性感染時にウイルスを排除することができず、ウイルスが長期的に持続することになる。慢性感染症から採取されたウイルス系統に多くのアミノ酸の変化が見られることから、このような慢性感染状態がSARS-CoV-2の高度に分岐した複数の変異体の出現に関与しているという仮説が立てられている。この仮説を支持する重要な証拠は、慢性感染症から同定された一連の変異がVOCでも共有されているという観察結果である。そのような変異の例は、E484K(ベータとガンマに見られる)、N501Y(アルファ、ベータ、ガンマ)、ΔH69-V70(アルファ、イータ、一部のオミクロン変種)、H655Y(ミュー)、R346I(オミクロン)である。

さらに、オミクロンのスパイクにおいて、蓄積された非同義変異の数が極めて多いこととは対照的に同義変異の数は極めて少ないことは、VOCの起源として現在最も信頼できる仮説、すなわち、慢性感染過程における進化によるものとする仮説と一致する。同義語変異の数が少ないということは、中立進化の割合が低いということであり、直前の過去に伝播ボトルネックの数が少なかったことを間接的に示している可能性がある。これは、感染の連鎖ではなく、単一個体の持続感染における長期進化のシナリオを支持している。

地理的に局地的な廃水処理場の都市下水から分離されたウイルス株は、これまでサンプリングされなかった変異を含む、不可解な独自の系統を示しているが、これはヒトの慢性感染の可能性を示唆するもう一つの間接的なシグナルである。

慢性感染者におけるウイルスの進化選択は、回復期血漿やモノクローナル抗体などの治療(Box 1)によってもたらされると考えられる。これは、ウイルス集団に選択圧をかけるには十分だが排除するには不十分な弱い免疫応答によって引き起こされるが、受容体結合や複製能力など他の選択圧もあり得るだろう。慢性感染者に対する抗体療法は、主にSARS-CoV-2のスパイクタンパク質を標的とすることから、スパイクに集中する変化や、VOCの多くに見られるような再感染を容易にする免疫逃避変異を選択すると予想される。重要なことは、慢性的に感染している患者からの突然変異が、積極的に伝播されていることである。モノクローナル抗体の使用頻度が高い場合(おそらくケアハウス)では、個人間で素早く感染するウイルスの多様性を生み出す環境が提供されている可能性がある。

慢性感染者の一部では選択の明確な証拠が観察されているが、すべての慢性感染者におけるSARS-CoV-2の進化の明確なパターンや、これらの感染中での感染増強変異体の出現がどの程度一般的であるかについては、まだ一貫した理解が得られていない。例えば、P681H/Rのような世界的に発生するVOCのスパイク変異のいくつかは、一部の慢性感染症の患者では観察されない。この説明として考えられるのは、免疫逃避変異と伝播性のトレードオフである。慢性感染症のウイルスとは異なり、グローバルに伝播するウイルス系統はその影響を受けていると考えられる。また、どのような免疫抑制が慢性感染症に関連しているのかも不明であり、集団内でのそれらの有病率も不明である。

全体として、慢性感染症が免疫逃避変異を引き起こすことを示唆する現在の証拠を考慮すると、このような感染症が、VOCの少なくとも一部の出現の原因である可能性が高いと考えるのは妥当である。このことから、慢性感染者を発見し治療することは、公衆衛生上の高い優先順位である必要性が示唆される。さらに、慢性感染時のSARS-CoV-2の進化的ダイナミクスを理解することで、将来出現する可能性のある免疫逃避型変異体を知ることができる。

8. 考えられる将来へのシナリオ

オミクロンが出現する前の2021年後半まで、アルファやデルタなどのVOCは、主に伝播性の向上と適度な免疫逃避性に関連していた。しかし、現在の証拠によれば、免疫逃避という特性が、デルタがオミクロンによって置き換えられた主な要因であることが示唆されている。このことは、より長い時間スケールで、将来の系統が持つ固有の伝播性と系統間の交差免疫の程度に応じて、2つ以上の系統が共存するシナリオや、ある系統が他の系統を絶滅に追いやるシナリオを想像することができることを意味している。このような相互作用は、支配的な系統の伝播性と病毒性、および抗原的に異なる系統が導入される免疫学的状況によって、公衆衛生に重大な影響を及ぼす可能性がある。例えば、免疫力の低下と抗原性の違いが、周期的に新しい感染の波を引き起こすというシナリオを想定することができる。

いくつかの研究では、ACE2を介した感染性や集団レベルの免疫に対する抵抗性を持つ重要な変異体を、新しいVOCの出現よりもずっと早く特定できる可能性があることが示されている。しかし、これらの変異の多くは、他の変異が存在しない限り、公衆衛生上の脅威とならないかもしれない。例えば、注目のシータ型は、スパイクタンパク質にD614G、N501Y、E484Kなどの決定的な変異を含んでいたため、科学者に警告を与える変異のパターンであったが、その広がりは限定的だった。将来のVOCに対する効果的な早期警告システムには、固有の伝播性、向性、免疫逃避、病毒性、利用可能な治療法に対する感受性などの変異体に関する豊富な情報と、循環する変異体の相対的な感染性、家庭内感染調査による二次攻撃率などの疫学データを結びつける必要がある。配列データのみからこれらの特徴のいくつかを予測できるモデルを開発することができるかもしれない。

下水サーベイランスは、配列情報の補完的な情報源となり、個人レベルで同定される前に、変異体のアンダーグランドでの伝播を明らかにすることができる。免疫逃避変異の役割とその予測は、その適合結果が免疫ランドスケープに依存するため、非常に困難である。例えば、ベータとガンマのVOCは、局所的に有利であったにもかかわらず、最初に同定された地域以外にはあまり広がらなかったし、オミクロンBA.1は動物モデルではアルファとデルタの両方に勝つことはなかった。

上記の注意点を踏まえて、SARS-CoV-2の将来の進化について考えられる最良のシナリオは、オミクロン系統の中で抗原ドリフトが継続し、短中期的にワクチン接種と先行感染の組み合わせで誘発される免疫が再感染時の重症化から身を守り、ウイルスのかなりの継続進化に対応できる広い免疫応答を提供するというものだ。最良のシナリオでは、おそらく将来の適合向上変異の大部分は、宿主免疫からの逃避に限定されるであろう。オミクロンの亜系統の現在の傾向から、ウイルスがさらに4ヶ月間循環するごとに新しい感染の波が来ると予想されているが、この周期性が維持されるかどうかは知る由もない。

例として、免疫のある人がSARS-CoV-2に感染した場合の致死率が季節性インフルエンザと同様であると仮定した場合、年間インフルエンザの2〜3倍の疾病負担が予想される。これは、COVID-19罹患後症状(long COVIDとも呼ばれる)に起因する追加負担を無視した場合である。このシナリオでは、ウイルスの長期的な影響は、その病原性のレベルによって決定されることになる。また、他のヒト型コロナウイルスと同様に、より規則的な季節的発生パターンに従うようになるとも予想されている。オミクロン由来の系統による2022年の夏の流行は、規則的な季節的パターンがすぐに到来しないかもしれないことを示唆している。

最良のシナリオに代わる可能性のあるシナリオは、全く異なる変異と表現特性を持つ新しい変異型の出現によって抗原進化が阻害され、ウイルスが過去の感染やワクチンによって確立された免疫から逃れることができるようになることだ。これは、免疫不全の人が、全く異なる変異型が流行していた時により基本的なウイルス株をたまたま保持していて、長期間持続している間に、ウイルスの進化が加速されることによって起こりうる。

例えば、野生動物における唯一の新しい感染源として知られるオジロジカに循環するウイルス系統と、都市下水から発見された風変わりな系統は、いずれもオミクロン以前の、さらにはVOC以前の基本株を備えており、基本株の持続性が証明されている。病毒性の進化は予測不可能であるため、このような系統はオミクロンよりも病毒性が高く、おそらくより多くの人々に深刻な病気を引き起こす可能性がある。このような場合、公衆衛生上の全体的な影響は、感染症の重症度と残存する集団の交差免疫のバランスによって決定されるであろう。

VOC や将来的に抗原的に異なる系統が出現する可能性は、「シフトのような出来事」と考えることができる。シフトの典型的な発生源は組換えである。現在のところ、オミクロンを含むVOCの起源に組換えが関与していることを示唆する証拠はないが、組換えは依然として潜在的な懸念材料である。例えば、ある系統の免疫逃避特性を付与する変異と、別の系統の感染性(および潜在的な病毒性)を高める変異を組み合わせるなど、高度に分岐した系統間の組換え事象は、潜在的に不利な表現型特性を一緒にすることになる。

組換えによるものではないと思われるが、各VOCの出現現象は、シフトのような特徴を有している。長期間にわたるよく分からない進化の後、各VOCは予期せぬ形で出現し、多数の変異を持ち、疫学的または臨床的な特徴を大きく変化させたと考えられている。将来の主要な系統がウイルス遺伝的多様性のどの部分に由来し、2022年を通じて「シフト的」進化を遂げるのか、それともオミクロンクレード*のような緩やかな「ドリフト的」進化を遂げるのかを予測することは困難である。

*筆者注:クレード(clade)=系統学的用語で単一の起源をもつ分類群のこと

このほかにも、将来起こりうるまれなインパクトのある進化的事象があるとすれば、状況は一変することもがあるが、その可能性は限りがない。例えば、SARS-CoV-2と他のウイルスとの組み換えによる表現型の大幅な変化、動物の感染源からヒトへの変貌を遂げた変異体のスピルバック、動物のコロナウイルスである伝達性胃腸炎ウイルスに見られるような感染様式の完全変化、重症化や死亡に対する予防効果を急速に損なう新しい形態のワクチン逃避などがある。

SARS-CoV-2の進化が人間の健康に及ぼす影響を描くためには、その疫学と進化の間の相互関係を考慮する必要がある。ウイルスを根絶しない限り、流行が続く可能性が高く、それは数年から数十年続く可能性がある。たとえば、季節的な変動があり、季節外れのピークを伴わないなどのパターンが毎年繰り返されるようであれば、エンデミックへ入ったことの証明になる。最終的な感染拡大と疾病負担は、抗原的に異なるウイルス系統の出現率、ワクチンの普及と対応力、病原性の将来的な軌跡によって決まる(図4c)。SARS-CoV-2パンデミックの将来的な管理のしやすさは、さらなる進化的変化の強さに大きく影響を受け、世界的な流行規模に依存することになるだろう。

SARS-CoV-2がヒトに出現してからの進化を研究することによって、私たちは多くのことを学び、次に何が起こりそうか、あるいは起こりそうにないかを十分に推測することができる。しかし、そのプロセスが非常に多因子的で確率的であるため、ウイルスの将来の進化の軌道は、その重要な部分の多くにおいて常に本質的に不明である。一方、病原体の疫学に焦点を当てると、SARS-CoV-2のパンデミックから将来のエンデミックへの移行は、短期間で明確に切り替わるのではなく、長く不規則である可能性が高い。この流行は、「安全な感染」、軽い症状、低い死亡率、疾病負担の軽さと同義語ではないことを覚えておく必要がある。

-----------------------

以上が翻訳文です。

筆者あとがき

ところどころDeepLも利用しながらの翻訳作業でしたが、文量が多い上に、専門的な論文なので、DeepL翻訳の全面的な修正が必要で、最初のバージョンを作成してからだいぶ時間がかかりました。読んだ感想は、SARS-CoV-2の進化とCOVID-19の病態との関係、パンデミックの移り変わりとの関係を理解するのに、今最もよい論文の一つだということです。

この総説論文の責任著者の一人であるA. カツォウラキス教授は、ウイルス進化学の第一人者であり、以前にも安易なコロナのエンデミック化の風潮に警鐘を鳴らす論説を書いています [2](→エンデミック(風土病)の誤解)。科学者らしく、慎重に、客観的に、あらゆる可能性を加味しながら、パンデミックの将来へのシナリオを描いています。

この論文でも出てくる重要なキーワードは収斂進化です。いまの様々なオミクロン亜系統がスパイクタンパク質のいくつかの変異を共有しながら、一つの方向へ収斂進化しているという事実が挙げられています。東大医科研の佐藤圭教授のグループは、オミクロンBQ.1.1を例にとりながら、それが祖先型であるオミクロンBA.5よりも高い適応度を示す理由として、3つの収斂変異を追加で獲得することにより、液性免疫に対する逃避能、ACE2結合能、そして感染性を上昇させたことを報告しています [3]。

COVID-19パンデミックは、欧米を中心とする自然感染率の高さとワクチン接種によって死亡例は減ってきましたが、流行そのものはまだ予断を許さないという状況であることは、論文を読んでもよく理解できます。いつかはエンデミックになる?としても、現時点での安易な楽観論は避けるべきでしょう。

引用文献

[1] Markov, P. V. et al.: The evolution of SARS-CoV-2. Nat. Rev. Microbiol. 21, 361–379 (2023). https://doi.org/10.1038/s41579-023-00878-2

[2] Katzourakis, A.: COVID-19: endemic doesn’t mean harmless. Nature 601, 485 (2022). https://doi.org/10.1038/d41586-022-00155-x

[3] Ito, J. et al.: Convergent evolution of SARS-CoV-2 Omicron subvariants leading to the emergence of BQ.1.1 variant. Nat. Commun. 14, 2671 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-38188-z

引用したブログ記事

2022年1月31日 エンデミック(風土病)の誤解

カテゴリー:感染症とCOVID-19 (2022年)

図1. 日本におけるCOVID-19死者数の推移(NewsDigestからの出典、現在このサイトは閉鎖).

図1. 日本におけるCOVID-19死者数の推移(NewsDigestからの出典、現在このサイトは閉鎖). 図2. 10歳未満(左)および10代(右)の累計COVID-19死者数の推移(2020年9月2日〜2023年4月25日までの週単位の累積数).

図2. 10歳未満(左)および10代(右)の累計COVID-19死者数の推移(2020年9月2日〜2023年4月25日までの週単位の累積数). 図3. 20代(左)および30代(右)の累計COVID-19死者数の推移(2020年9月2日〜2023年4月25日までの週単位の累積数).

図3. 20代(左)および30代(右)の累計COVID-19死者数の推移(2020年9月2日〜2023年4月25日までの週単位の累積数). 図4. 40代(左)および50代(右)の累計COVID-19死者数の推移(2020年9月2日〜2023年4月25日までの週単位の累積数).

図4. 40代(左)および50代(右)の累計COVID-19死者数の推移(2020年9月2日〜2023年4月25日までの週単位の累積数). 図5. 60代(左)および70代(右)の累計COVID-19死者数の推移(2020年9月2日〜2023年4月25日までの週単位の累積数).

図5. 60代(左)および70代(右)の累計COVID-19死者数の推移(2020年9月2日〜2023年4月25日までの週単位の累積数). 図6. 80代(左)および90歳以上(右)の累計COVID-19死者数の推移(2020年9月2日〜2023年4月25日までの週単位の累積数).

図6. 80代(左)および90歳以上(右)の累計COVID-19死者数の推移(2020年9月2日〜2023年4月25日までの週単位の累積数). 図7. 流行波ごとの週期間における20代以下の累計COVID-19死者数.

図7. 流行波ごとの週期間における20代以下の累計COVID-19死者数. 図8. 流行波ごとの週期間における30–40代の累計COVID-19死者数.

図8. 流行波ごとの週期間における30–40代の累計COVID-19死者数. 図9. 流行波ごとの週期間における50–60代の累計COVID-19死者数.

図9. 流行波ごとの週期間における50–60代の累計COVID-19死者数. 図10. 流行波ごとの週期間における70代以上の累計COVID-19死者数.

図10. 流行波ごとの週期間における70代以上の累計COVID-19死者数.

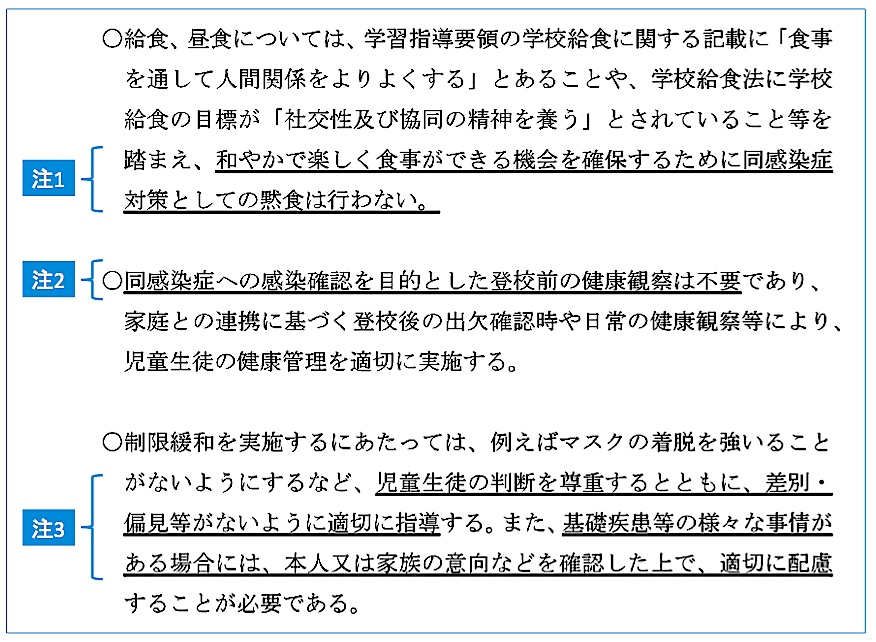

本来、マスク着用は感染・伝播防止という公衆衛生上の手段であって、

本来、マスク着用は感染・伝播防止という公衆衛生上の手段であって、

本論文は総説なので、文量があり、引用文献も200編を超えています。掲載されている図を見たり、また適宜引用文献も参照しながらでないと理解しにくい部分もありますが、とりあえず本記事では図を引用する形でまとめ、引用文献は省略しました。

本論文は総説なので、文量があり、引用文献も200編を超えています。掲載されている図を見たり、また適宜引用文献も参照しながらでないと理解しにくい部分もありますが、とりあえず本記事では図を引用する形でまとめ、引用文献は省略しました。

図8.

図8.

図13.

図13.  図14.

図14.