カテゴリー:感染症とCOVID-19(2023年)

はじめに

COVID-19の特徴の一つとして、罹患後に自己免疫疾患や長期症状を発症することが知られています。これらについては多くの症例報告や小規模集団を対象とした研究がありますが、その全貌は明らかにされていません。

今回、大規模コホートを用いた2つの研究 [1, 2] によって、SARS-CoV-2感染が、新たに発症する多様な自己免疫疾患のリスクを大幅に上昇させることが明らかにされています。これらの研究について、ネイチャー系雑誌にシャルマ&ベイリーの解説記事 [3] が掲載されていますので(下図)、ここで紹介したいと思います。

1. 背景

ウイルス感染による自己免疫疾患の誘発は、科学界、医学界の大きな関心事となっています。そして、今回のCOVID-19パンデミックは、感染と自己免疫疾患との関連性、その病態を明らかにできるかもしれない特別な機会を与えています。

SARS-CoV-2感染症は、患者に様々な症状を引き起こしますが、その中でも呼吸器系の症状が臨床の一般的イメージでしょう。SARS-CoV-2は、当初、一般的なインフルエンザと比較されるように、ほとんどが呼吸器系疾患を引き起こすと考えられていました。しかし、すぐに、発熱、咳、筋肉痛、疲労、呼吸困難などの症状を伴う軽症感染から重症呼吸困難、全身症状まで観察されました。COVID-19の重症例では、肺の炎症を刺激する炎症性サイトカインやケモカインによる実質的な炎症反応が確認されています。

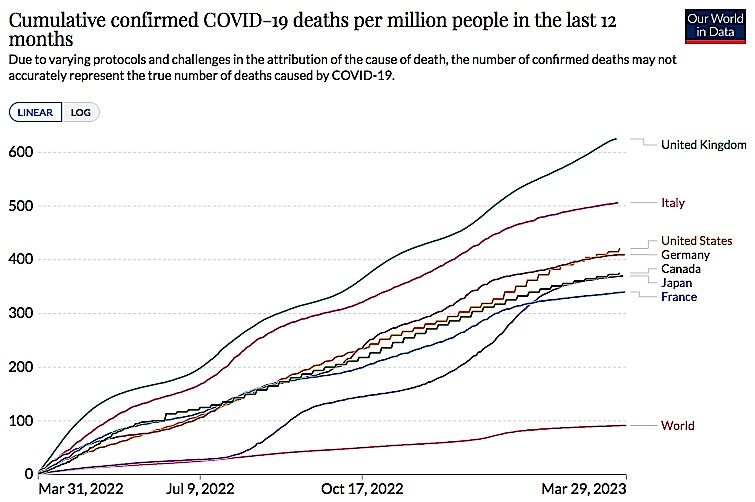

COVID-19の患者数が世界的に増加するにつれて、この疾患に対する理解も深まっています。世界的なワクチン接種プログラムの実施によって、COVID-19による死亡率は低下していますが、一方で、罹患後の症状として、新たに発症する自己免疫疾患や炎症性疾患の割合とその増加率が目立ってきています。

SARS-CoV-2感染によって免疫応答の調節障害が起こるという最も初期の証拠は、小児の多系統炎症症候群(MIS-C)を呈した小児患者から得られました。この症候群は、その名が示すように、びまん性の器官系病変と川崎病、毒性ショック症候群、マクロファージ活性化症候群といった他の炎症性症候群と重なる臨床スペクトルを伴います。

パンデミックが始まって以来、多くの研究者が、COVID罹患後の様々な自己免疫疾患を持つ成人の症例も単発的に報告してきました。これらは氷山の一角と思われますが、罹患後に発症した人の自己免疫疾患の真の範囲、その有病率、および発症リスクは、依然として不明でした。これらの事実の正確に理解には、大規模コホートによるデータがないということが大きな障害となっていました。

2. 大規模コホート研究が示すもの

シャルマ&ベイリーの記事 [3] は、2つの独立した研究チームが、COVID罹患後発症の実態把握と正確な理解に向けて、大規模コホートの電子カルテデータを用いて分析した結果を紹介しています。一つはChangら [1] の研究報告、もう一つは、まだ査読前の段階(メドアーカイブのプレプリント)ですが、Teschら [2] による同様の研究結果です。

Changら [1] は、世界最大のCOVID-19データセットを保持するTriNetXネットワークを使用し、世界の48の医療機関から590万人を超える成人を対象として解析しました。傾向スコアマッチングを用いて、それぞれ887,455人の2つのコホート(COVID-19と非COVID-19)を作成し、研究期間(2020年1月1日から2021年12月31日)における自己免疫疾患の発生率を特定しました。ここでは、ワクチンの影響が交絡因子となる可能性があるため、ワクチン未接種者のみを解析の対象としました。

罹患後6カ月を追跡した調査によれば、自己免疫疾患の発生率は、COVID-19罹患集団では非COVID-19集団より有意に高いことがわかりました。SARS-CoV-2感染後の自己免疫疾患について、これまで知られていた他のウイルス病原体(コクサッキー1型、コロナウイルス、エプスタイン・バーウイルスなど)と比較して、下記のユニークな点が見られました。

COVID罹患後の症状の範囲として、関節リウマチ、全身性エリテマトーデスなどの自己免疫疾患のほぼ全てをカバーしていました。 これらには、血管炎のほか、炎症性腸疾患 や1型糖尿病がありました。自己免疫疾患のリスクは、すべての年齢層で概ね一貫していました。つまり、コロナに感染すると、年齢や初期症状に関わらず、罹患後自己免疫疾患を発症するリスクが高くなるということです。

一方、Teschら [2] による同様の研究は、2020年中にPCR陽性として確定されたワクチン未接種COVID患者640,701人の集団について、自己免疫疾患のリスクについて評価しています。研究チームは、年齢、性別、自己免疫疾患の既往の有無を確認した1,560,357人の非COVID-19集団と比較して、感染から3~15カ月後に自己免疫疾患を発症する可能性が42.6%高いことを確認しました。

最も高い発症率比を示したのは、比較的まれな自己免疫疾患である血管炎です。また、自己免疫疾患の既往がある人においては、COVID-19罹患後に別の自己免疫疾患を発症してしまうリスクが23%高くなることも強調されています。

上記の2つの研究 [1, 2] は、その研究デザイン(レトロスペクティブ・コホート)の固有の性質のため、SARS-CoV-2と自己免疫疾患の発症との因果関係を直接証明するものではありません。一般に、自己免疫疾患や炎症性病態は、COVID-19を含む様々な感染症に関連しています。したがって、これらの論文に記載されている自己免疫疾患のほとんどは、COVID-19に特化したものではないことには留意する必要があります。とはいえ、これらの研究で明らかにされたことは、COVID-19の重要な側面として、罹患後において自己免疫疾患の全体的な発生率と範囲が顕著に増加するということです。

3. 分子メカニズムと治療

シャルマ&ベイリー [3] は、さらに、COVID-19に関連した免疫調節異常の分子基盤について、様々な仮説や治療にも言及しています。

これまで提案されている仮説やモデルとして、ウイルスタンパク質による分子模倣、SARS-CoV-2受容体ACE2の広範囲な発現によるCOVID-19の全身症状および多臓器関与、免疫細胞のバイスタンダー活性化、ウイルスによって損傷を受けた組織からの自己抗原放出、スーパー抗原によるリンパ球の活性化およびエピトープの拡散などがあります。

さらに、年齢、合併症、遺伝的要因など、さまざまな宿主の要因も寄与していると考えられます。Liuら [4] は、COVID-19と自己免疫疾患における免疫反応の類似性を比較し、COVID-19の臓器障害は、自己免疫疾患と同様に、大部分が免疫介在性であると結論付けています。また、COVID-19患者では、自己免疫疾患でも見られる様々な自己抗体(抗核抗体、ループスアンチコアグラント寒冷凝集素、抗Ro/SSA抗体など)が検出されることを強調しています。

さらに、英国でのClinical Practice Research Datalink Aurumデータベースのデータを用いた後向きマッチド・コホート解析の結果が、メドアーカイブに報告されています [5]。これは、2020年1月31日から2021年6月30日の間におけるイングランド全土でのSARS-CoV-2感染者458,147人と非感染者1,818,929人の解析データで、1型糖尿病の発症、炎症性腸疾患および乾癬がSARS-CoV-2感染と有意に関連していると報告されています。

COVID罹患後の自己免疫疾患については、遺伝的、エピジェネティックな素因や病態生理などの決定的な分子メカニズムはまだ不明です。多くの潜在的な理論が示されていますが、特定の遺伝子欠損実験動物モデル、バイオインフォマティクス、システム生物学のアプローチによる今後の調査が必要なことを示しています。

これらのアプローチの一つとして、たとえば、Ghoshら [6] は、45,000以上のウイルスパンデミックのトランスクリプトームデータセットを解析し、ウイルスの引き金に対する宿主免疫反応を評価する166遺伝子のシグネチャーパネルを抽出しています。

COVID-19罹患後に新たに発症する自己免疫疾患は、既知の疾患であり、その多くで有効な治療法が既に得られていることは重要です。MIS-Cについても、川崎病と症状が重なることから、川崎病で確立された治療法の多くをMIS-Cの患者さんが受けています。したがって、COVID-19が自己免疫疾患などのCOVID-19後の合併症のリスクにどのように影響するかを理解することは、COVID-19を発症した人の予防策や早期治療を実施し、罹患や死亡を予防することにつながります。

4. ワクチン接種後の自己免疫疾患

以上が、シャルマ&ベイリーの解説記事 [3] の概要です。ここで、疑問として出てくるのが、SARS-CoV-2感染で自己免疫疾患の発症リスクが大幅に上がるとすれば、ウイルスを模倣したタンパク質(スパイクタンパク)をコードするmRNAワクチンを接種したら、同じようなことが起きるのではないか?ということです。

ワクチン接種による自己免疫疾患の発症の可能性については、上記のChangら [1] の論文でも引用されている総説・解説論文に示されています [7, 8]。

そのうちの一つ、Chenら [7] の総説は2年前に出版されたものですが、COVID-19ワクチンのほとんどは、副作用や有効性に関する広範な研究が行われることなく承認されたことを指摘しながら、すでに2021年の時点において、ワクチン接種後の自己免疫疾患の発症に関して多くの報告があると述べています。これらには、免疫性血栓性血小板減少症、自己免疫性肝疾患、ギランバレー症候群、IgA腎症、関節リウマチ、全身性エリテマトーデスなどが含まれます。

Chenら [7] は、ワクチンの分子模倣、特定の自己抗体の産生、特定のワクチンアジュバントの役割は、自己免疫現象に大きく寄与している可能性があると述べています。しかし、COVID-19ワクチンと自己免疫症状との関連が偶然なのか、それとも因果関係があるのかは、まだ解明されていないとしています。そして、「我々は単にCOVID-19ワクチン接種に関連する自己免疫症状に関する現在の理解を提案するだけである」と断っており、「COVID-19ワクチンの大量接種の圧倒的な利点を否定することを目的としていない」とワクチン支持の立場を明確にしています。

おわりに

COVID-19罹患後に自己免疫疾患を新たに発症する確率が高くなるという今回の大規模コホート研究報告は、この感染症の危険性についてまた新たに警鐘をならすものです。初期症状の程度や年齢に関わらず、この罹患後疾患を発症することに留意しなければなりません。

同時に、SARS-CoV-2のタンパク質をコードしたmRNAワクチンでも同様のことが起きる可能性は十分にあることは、数々の接種後の発症事例が物語っています。その意味で、今回の大規模コホート研究で、ワクチン接種者を除いて解析しているというのは気になります。交絡因子としての可能性があるので、ワクチン接種者を除外したという理由がなされていますが、ワクチン接種者同士(COVID感染と非感染者)を比べれば、それはある程度避けられるはずであり、傾向も見えてくるはずです。

ひょっとして、ワクチン接種者の方が、非接種者より自己免疫疾患の発症確率が高くなったから、解析データから除外したということはないでしょうね。

引用文献

[1] Chang, R. et al.: Risk of autoimmune diseases in patients with COVID-19: a retrospective cohort study. eClinicalMedicine 56, 101783 (2023). https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101783

[2] Tesch, F. et al.: Incident autoimmune diseases in association with a SARS-CoV-2 infection: A matched cohort study. medRxiv Posted January 26, 2023. https://doi.org/10.1101/2023.01.25.23285014

[3] Sharma, C. & Bayry, J.: High risk of autoimmune diseases after COVID-19. Nat. Rev. Rheumatol. Published 12 April 2023. https://doi.org/10.1038/s41584-023-00964-y

[4] Liu, Y. et al.: COVID-19 and autoimmune diseases. Curr. Opin. Rheumatol. 33, 155–162 (2021). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7880581/

[5] Syed, U. et al.: The incidence of immune mediated inflammatory diseases following COVID-19: a matched cohort study in UK primary care. medRxiv Posted October 7, 2022. https://doi.org/10.1101/2022.10.06.22280775

[6] Ghosh, P. et al.: An Artificial Intelligence-guided signature reveals the shared host immune response in MIS-C and Kawasaki disease. Nat. Commun. 13, 2687 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-30357-w

[7] Chen, Y. et al.: New-onset autoimmune phenomena post-COVID-19 vaccination. Immunology 165, 386-401 (2021). https://doi.org/10.1111/imm.13443

[8] Sachinidis, A. & Garyfallos, A.: COVID-19 vaccination can occasionally trigger autoimmune phenomena, probably via inducing age-associated B cells. Int. J. Rheum. Dis. 25: 83-85 (2022). https://doi.org/10.1111/1756-185X.14238

カテゴリー:感染症とCOVID-19(2023年)