はじめに

自然の気候・天候に任せた生ゴミ処理では、どうしても冬期に分解効率が低下します。分解の担い手は微生物ですが、その活動は20℃を下回ると急激に鈍くなります。処理器内の中心温度は外気温よりも10℃以上高いことが普通ですが、それでも気温が10℃以下になると生ゴミ処理器の働きが悪くなり、場合によってはほとんど活動停止状態に陥ることもあるわけです。

寒さ対策として、処理器を温めるために簡易温室内に入れたり、ビニール袋を被せたり、物理的な処方をとるわけですが、それでも十分ではありません。

そこでより積極的な対策として、生化学的な方法が用いられることがあります。とくに油や米ぬかの添加が有効であるということが言われています。結論としては有効です。しかし問題もあります。ここではこれらの発熱剤としての妥当性について考えてみましょう。

重要ポイント

●生ゴミ分解に働く微生物は20℃以下で活動が鈍くなる

●処理器自体は気温10℃以下で分解効率が急激に低下する

1. グルコースの分解と発熱

物質はエネルギーをもちます。そのエネルギー量は、たとえば微生物が酸素呼吸でそれを分解すると際の化学反応で表すことができます。ここでまず、グルコースの場合を考えてみましょう。

以下の式1に示すように、グルコース1分子は酸素6分子と反応して6分子の二酸化炭素と水に完全に酸化分解され、これ以上は反応が進みません。この状態を平衡状態といいます。平衡状態に至る化学反応の起こりやすさを示す指標が標準自由エネルギー変化(ΔG°’)という関数です。

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O (ΔG°’= –686 kcal/mol) (式1)

ΔG°’が大きい程反応が起こりやすく、それだけエネルギーを発生するということになります。グルコースが完全に分解されてCO2とH2OになるときのΔG°’は熱量換算で-686 kcal/mol(-2840 kJ/mol)です。これはグルコース1モル (mol) が完全に分解されると686 kcalのエネルギーを発生するという意味になります。686にマイナスが付いているのは、反応が右側に進行してエネルギーを発生するという意味です。逆に左向きの反応(CO2とH2OからグルコースとO2をつくる反応)を進めるためには、686 kcal/molのエネルギーが要るということになります。

モル(mol)は質量を原子数で割った物質量を表す言葉ですが、ここでは一応グルコース1分子当たり686 kcalのエネルギーを発生すると考えておいてください。

重要ポイント

●取り込んだエサの分解でエネルギーが発生する

●生物は発生するエネルギーの一部しか使えず、残りは熱になる

●したがって生ゴミの分解では必ず熱が発生する

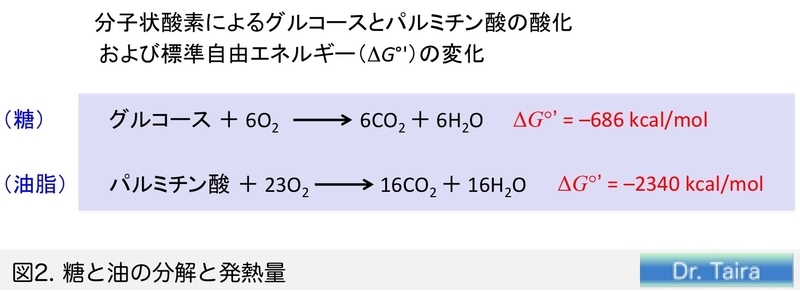

2. 油の分解と発熱

それでは油の代表としてパルミチン酸を例にして、グルコースの場合と比べてみましょう。図2に示すように、グルコース1分子の完全酸化分解のΔG°’に比べて、パルミチン酸分解の場合はΔG°’=–2340 kcal/molで約3.4倍です。つまり理論上、1分子当たりの発熱効果がグルコースよりも大きいということになります。

では実際に生ゴミ処理器に油を添加した場合について考えてみましょう。生ゴミ処理の原理のページ↓でも示したように、油を添加した場合、これがすぐに微生物に利用されるわけではなく、まず消化酵素(リパーゼなど)で低分子化され菌体に取り込める形になることが必要です。その後細胞内に取り込まれて酸化分解されるわけですが、図2に示すようにこれには大量の酸素が必要です。1分子当たりではグルコースの場合の3.8倍の酸素が必要になります。

つまり、油添加による発熱の条件としてはリパーゼをもつ微生物が沢山存在していること、通気が十分であることが必要になるわけです。実際には油を添加すると空気の通りが極めて悪くなり、かつ菌体にもダメージを与えますので、発熱を達成するのは容易ではありません。安全を考えれば、20 Lの容器に対してコップ1杯くらいの添加が限度でしょう。また、油を分解する微生物がいるだけではダメでその微生物が実際に働く温度条件(>20℃)になけれればいけません。容器の大きさによりますが20℃以下で油を添加しても効果がないことが多いです。

重要ポイント

●発熱を目的とした油添加は1回コップ1杯/20 Lまで

3. 米ぬかによる発熱

では、米ぬかの場合はどうでしょうか。米ぬかは炭水化物(多くは食物繊維)、脂質、タンパク質が豊富で、油分は重量比で20%程度になります。液状の油と比べると、米ぬかは固定化物としての油ですので添加した場合の空気の通りははるかによいです。したがって、炭水化物を含むこともあって発熱剤としての使いやすさや効果は液状の油よりも優れています。

問題はその添加量です。米ぬかは有機物の塊ですので、米ぬかを処理器に入れることは、同量の生ゴミを入れることと同じように負荷をかけます。すなわち、冬期の活動が鈍った状態の処理器にさらに有機物を入れるわけですから、仕事としては過重になるわけです。その結果、温度は上昇したとしても有機物が過多で酸素が不足し、系内が発酵や腐敗に傾き臭いを発生する場合があります。発酵や腐敗を防ぐためにはかき混ぜることが必要ですが、そうするとせっかくの保温状態を崩すことになります。

発酵と腐敗の詳細についてはここ↓

どのくらい米ぬかを入れればよいかは、発酵(臭い)プラス発熱と好気的分解(無臭)のどちらを優先するかで決まり、一概に決められませんが、一例として0.2 kg/20 L容器の投入を試みています。また、前記しましたように容器の温度が20℃を下回らない時に加えるのが効果的です。

なお、生ゴミ処理器が十分に温かい場合や冬期以外は、米ぬかは入れない方が無難です。

重要ポイント

●米ぬかは液状の油より発熱剤として使いやすいが、臭いを発生する場合あり

●投入量(一例)は0.2 kg/20 L容器

まとめ

では、実際どのように処理器の発熱を促すのか、ポイントは添加後の撹拌、放置、および容器の大きさです。また、もちろん外気温にも影響されます。上述したように油の分解には十分な酸素が必要です。油または米ぬかの添加後は十分に撹拌を行い、通気します。その後土を被せます。そして発熱するまで放置する(撹拌しない)ということです。かき混ぜすぎると容器が温まりにくくなります。ただし、放置するとどうしても酸素不足(発酵状態)になりますので、発熱には多かれ少なかれ臭いが伴います。

容器は大きい程発熱効果を期待でき、30 L以上であればすぐに効果が現れるでしょう。20 L程度の場合、気温によってはなかなか温まらないこともあります。

重要ポイント

●油や米ぬかは添加後十分にかき混ぜ、その後放置する